全フランクの王、シャルルマーニュが西暦800年にローマで戴冠したことを原初とし、以後1,000年にわたり西欧に君臨し続けた巨大なる帝国。

ローマでありながらローマでなく、統一国家ですらなく、神聖ですらなかった中世の遺物、異形の怪物は、1648年のヴェストファーレン条約により「死亡診断」され、1806年にフランス皇帝ナポレオン1世によって荼毘に付された。

ある意味で、その死をもって近世を終わらせ、近代の扉を開いた画期となる出来事だったのかも知れない。

だが、その死を決して認めない勢力もいた。

19世紀前半。その「死」からまだ数十年の時を経たばかりのこの時代に、ハプスブルク家の栄誉を再び現実のものとしようとする人々は、確かにいたのである。

それは果たして、腐敗の進み切った死骸を天に掲げるが如き所業か。

それとも、分断し、力を失うこととなる未来の欧州に向けた、過去からの新たなる可能性の一提案となるのか。

現実にはありえなかった、もう1つの19世紀欧州譚を、お届けしよう。

Victoria3 AAR/プレイレポート第19弾。

双頭の鷲は、再び天高く舞い上がる――。

Ver.1.5.13(Chimarrao)

使用DLC

- Voice of the People

- Dawn of Wonder

- Colossus of the South

使用MOD

- Japanese Language Advanced Mod

- Visual Leaders

- Historical Figures

- Japanese Namelist Improvement

- Extra Topbar Info

- East Asian Namelist Improvement

- Adding Historical Rulers in 1836

- Interest Group Name Improvement

- Western Clothes: Redux

- Romantic Music

- Cities: Skylines

- Beautiful Names

目次

第2回以降はこちらから

第一話 フィケルモントとルートヴィヒ大公の改革

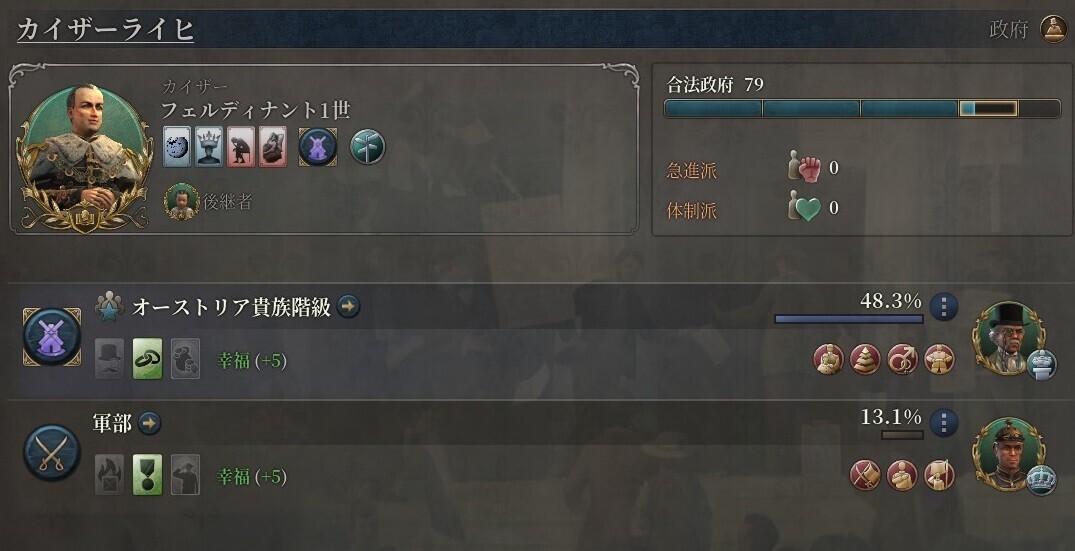

1836年1月1日時点のオーストリア指導者はフェルディナント1世。最後の神聖ローマ帝国皇帝かつ最初のオーストリア帝国皇帝フランツ1世の子で、ナポレオン1世妃であったマリア=ルイーザの弟でもある。

近親婚が原因とされる虚弱体質で癲癇持ち。ウィーンの人びとからは「Trottel(馬鹿)」と綽名されたほどであり、皇帝としての統治能力はないと見做されていたが、相続順位法を遵守しようとした保守的な前皇帝フランツ1世と、病弱な皇帝を擁くことで引き続き権力を握ろうとしたメッテルニヒとの思惑が一致し、1835年に皇帝に即位。実質的なメッテルニヒの傀儡となっていた。

そのメッテルニヒはかのウィーン会議を主導した人物として有名で、この時点では初代帝国宰相兼外務大臣を務めており、絶大な権力を誇っていた。

フランツ1世は病弱な息子を補佐させるための「秘密国家会議」という機関を設立するよう遺言を残しており、その議長としてフランツ1世の弟であり軍部を指導する立場にあったルートヴィヒ大公が指名されていたが、会議の主導権は実質的にメッテルニヒに握られたままであった。

ナポレオンによって神聖ローマ帝国は崩壊させられたが、その後継とも言うべき「ドイツ連邦」はオーストリア主導で残存しており、引き続きドイツ地域の政治的主導権を、メッテルニヒは握り続けるつもりでいた。

そんな彼らにとって最大の敵となるのが、隣国プロイセン王国の存在。100年以上にわたり仇敵の関係にあるこの国の近年の成長は目覚ましく、このまま放置すればドイツの盟主としての地位をオーストリアから奪いかねない存在であった。

「閣下、プロイセンは必ずや、この10年のうちには我々に牙を剥きましょうぞ。それまでに軍備を整え、万全の準備をするべきです」

メッテルニヒの右腕にして「あらゆる会議はフィケルモンから始まりメッテルニヒで終わる」とまで称された帝国第二の権力者カール・ルートヴィヒ・フォン・フィケルモント少将は、メッテルニヒにそう進言する。

「むしろ奴らの準備が整うよりも先に、こちらから攻撃を仕掛けるべきかと」

フィケルモントの言葉に、メッテルニヒはかぶりを振る。

「いや、それは避けるべきだ。我が自ら作り上げた勢力均衡の秩序を、自ら崩すわけにはいかぬ。外交によってプロイセン包囲網を組み、これを抑え込むことが最善だろう」

「ええ、もちろん、それがまず第一の手であることは間違いありません。すでにイギリス、フランス、ロシアといった周辺の大国には外交官を派遣し、関係の構築に努めております。プロイセンもすぐには手を出すことは考えないでしょう」

「しかし、外交の情勢など突然変わり得ます。そのためにも、万が一を考えた準備を。閣下の仰る通り、すぐにこちらから仕掛けることはやめましょう。やるとしても奴らが仕掛けるのを待つとします。

逆にそれまでの間に、国内の産業を育成し地力を付け、10年後に向けて万全の体制を整えることとしましょう。すでに国務院のリープシュタインスキー長官とは話をつけてあります」

「リープシュタインスキーとか・・・!?」

「ええ。内務財政を取り仕切る彼の協力なくしては、プロイセンを跳ね除ける国力の醸成は難しい故に。

ご安心下さい、奴らが力を付けられぬよう、工夫は致します。あくまでも利用するのみです。まず何よりも、国家の安定を重視せねばなりませぬ。どうかご理解賜りたく、閣下」

「う、うむ・・・」

納得しきらぬメッテルニヒを無理やり黙らせ、フィケルモントは閣僚室を後にする。廊下でこれを待ち構えていたルートヴィヒ大公が彼に声をかける。

「どうだ? うまくいったか?」

「ああ、何とか納得してもらったよ。閣下ももうお年だ。ご自身が作られた秩序の堅持に拘るのは理解できるが、多少の変革もなければ本当にプロイセンに敗れかねない」

「では、予定通り」

「うむ。まずはウィーンの大学に全力で投資し、英国やフランスで実用化の始まっている鉄道の導入を最優先で進めよ」

「同時にリープシュタインスキーとの約束通り、ボヘミアの鉄鉱山と石炭鉱山を開発し、これらをもとに同地に製鉄所と発動機工場を建て鉄道を敷設するのだ。将来的には大砲工場や銃火器工場を建設し、前線の武器工場として稼働させるぞ」

「ああ。鉄道の自由化に成功した後は、軍事の研究に資金を回してくれ」と、ルートヴィヒ大公が続ける。

「我々の軍は数の上ではプロイセン軍を上回りつつも、質の面では負けている。奴らはすでに最新式の銃用雷管の開発に成功しており、これを用いた弾薬を量産し、機動性と柔軟性を重視した散開歩兵たちによる新戦法で強力な陸軍を形成しているという」

「我々もこれを開発し、そのための設備を整えていく必要がある。雷管の研究が完了したら鉛の取れるシュタイアーマルクで弾薬の量産を進めさせてもらおう」

ルートヴィヒ大公の言葉に、フィケルモントは頷く。

「まずは我々の手で、プロイセンの毒牙からこのオーストリアを護りきる必要がある。

そしてその先に・・・フランツ陛下が夢見ていた神聖ローマ帝国の、復活を。

それが陛下より帝国を託された、我々の果たすべき使命である」

国内の改革派と手を組んだフィケルモントの指示により、オーストリアは少しずつ産業化への道を進んでいく。

実業家集団の意向も汲み、ルートヴィヒ大公の主導で「植民地搾取」法を制定。

ヨーロッパで自給できない資源の獲得を目指し、ニジェール川流域に植民地を広げていく。

1840年5月にはメッテルニヒが67歳で死去。

新たに帝国宰相としてフィケルモントが就任し、いよいよ明確に改革を進め、そして来るべき決戦に向けての軍備強化を促進していった。

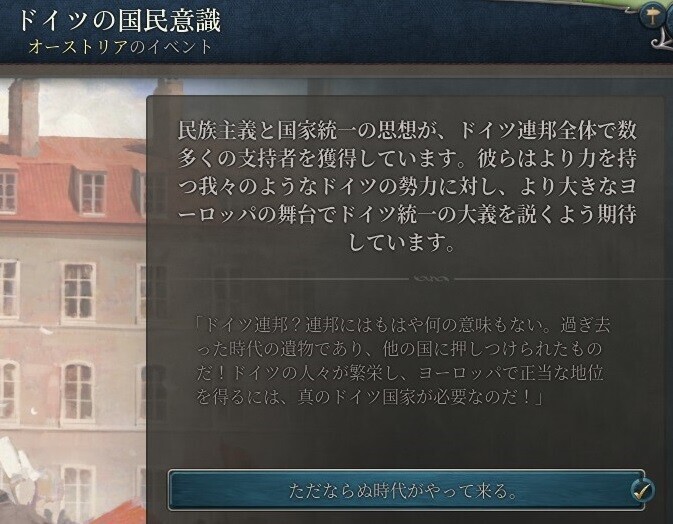

そしてフィケルモントの予想通り、プロイセン内でもその「準備」は進みつつあった。

第二話 開戦前夜

「状況はどうだ、ツィーテン」

「は」

国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世の言葉に、首相ハンス・エルンスト・カール・フォン・ツィーテン伯爵が答える。

「我らがドイツ関税同盟の成員を中心に、ドイツ人としての意識は明確となっており、旧来的なドイツ連邦を脱し、統一国家形成に向けた意思は出来上がりつつあります。そして、その盟主がオーストリアではなく、我らがプロイセンであるべきだと考える国も多数派となりつつあります」

「よし・・・」

ツィーテンの言葉に、フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は満足気に頷く。

「ならばあとは武力で奴らを叩き潰し、実際にどちらが優勢かを示すだけだな」

フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は3年前の父の崩御に従い即位したばかり。父と比べても血気盛んで、自らの手で統一ドイツを実現させると意気込んでいた。

「とは言え、オーストリアも我々を警戒してか、国力をこの10年で急成長させております。単独で正面から仕掛けても分が悪いと考えます」

ツィーテン伯爵の冷静な分析に、フリードリヒはうむう、と唸る。

「だから早く仕掛けるべきであったのだ。父がいつまで経っても踏み切らぬが故に・・・何とかならんのか、ツィーテン」

「もちろん、手は御座います」と、ツィーテンは自信たっぷりに応える。

「外交権を一任頂ければ、すぐさま包囲網を形成し、オーストリアを孤立させることができましょう」

「構わぬ。貴様の重用している、あの外交官・・・何と言ったか」

「ええ、ビスマルクのことですね。彼はまだ若いですが非常に有能で、今回の絵図も彼が用意したものです。必ずや、我らが国に勝利をもたらすものとなるでしょう。戦いはきっと、7週間で終わります」

「――よし、期待しているぞ、ツィーテン。我らこそが真のドイツの盟主であることを、高らかに宣言するのだ!」

1845年3月1日。

プロイセン王国はオーストリアに対し、ドイツ連邦の解体を要求し、自分たちが唯一のドイツ統一主導者であることを宣言した。

オーストリア帝国宰相フィケルモントはすぐさま、皇帝フェルディナントの名の下にこれを拒絶。欧州は普墺の全面衝突を避けられない状況となりつつあった。

「宰相自ら外遊させることになり、申し訳ないな」

「何、メッテルニヒ閣下もなされていたことだ。それに我自ら出向くことで本気度も伝えられよう」

ルートヴィヒ大公の言葉に、フィケルモントは笑いながら答える。だが、すぐに表情を暗くし、

「とは言え、ロシアは手応えなしだったがな・・・」

「事前にもらった報告書は見た。奴ら、モルダヴィアか西ガリツィアの割譲を条件にしたと」

「ああ。先達て向こうから貿易協定を望んだ程であり、友好関係は作れているものと思っていたが・・・」

フィケルモントの言葉に、ルートヴィヒ大公は眉間に皺を寄せる。

「ともすれば奴らは、天秤にかけているのかもしれんな」

「ああ、その可能性は十分にある。その上でこちらの足元を見ているのだろうが・・・

今回はこれを突っぱねてきた。奴らがダメなら、もう1つの道を行くまでだ」

「もう1つ・・・」

「ああ――フランスだ」

フランス王国。

1815年にメッテルニヒ主導で開かれたウィーン会議にて王政復古を果たし、ブルボン朝王家が復帰を果たしたこの国は、1830年2月にブルジョワ主体の革命が起こり、新たにブルボン家の縁戚であるオルレアン家による王政が開始していた。

現在の国王はその「二月王政」初代王ルイ=フィリップの嫡男にあたるフェルディナン・フィリップ。若く、国民からも人気のある王だ。

そして彼はフィケルモントと同行者をにこやかに出迎えた。

「ようこそおいで下さいました、フィケルモント殿。さらに、皇太子殿下までお越し頂けるとは」

「国王陛下自らお会い頂けるとのお話でしたので、せめてもの礼儀にと思い。本来であれば父が伺うべきでは御座いましたが、生憎と病に伏せっておりまして・・・若輩者ですが、よろしくお願いします」

若くして毅然な態度で挨拶をするフランツ・ヨーゼフに、フェルディナンも満面の笑顔を見せる。

「いえいえ、フェルディナント陛下の件は仔細承知しておりますので。それに、殿下もすでにして十分な威光を放っておられ、不足などありようはずが御座いません」

「そう言って頂けて光栄です、陛下。それでは、詳細についてはフィケルモントの方から話をさせて頂きます。私は学ばせて頂ければ」

謙虚に告げるフランツ・ヨーゼフに勧められ、フィケルモントも前に出る。プロイセンとの状況について。欧州の秩序維持が為、フランスの助力が必要不可欠だということをときに冷静に論理立て、またときに切実に感情を込めて訴えた。

その言葉に、フェルディナン・フィリップ王は感激した様子で応える。

「承知しました、是非とも協力致しましょう。貴国のメッテルニヒ殿がウィーン会議の際、敗戦国である我らの参加を認めたことは今でも恩義と感じております。そのおかげで我々も最小限の権益を得ることができたのですからな。言うなれば今回の件は、その恩返しだと思ってくれれば良い」

「ありがとうございます、陛下。今後も我ら仏墺、神聖なる同盟にて結びつきましょうぞ」

フィケルモントの差し出した手を、フェルディナン・フィリップ王は固く握り返す。フィケルモントの脇の皇太子も満足気にこれを眺めている。ただ一人、フェルディナン・フィリップ王の脇に立ち状況を見守っていた一人の男だけが、不満の残っていそうな表情をこれを見つめていた。

「――あのような安請け合い、本当にするべきだったのでしょうか」

その男――閣僚評議会議長兼外務大臣を務めるヴィクトル・ド・ブロイ公爵は、浮かぬ表情で王に尋ねる。

「まだ言っておるのか、ブロイ。先ほどフィケルモント氏が言っていたように、これは神聖なる同盟であり、疑われるようなものではない」

「しかし、陛下。ご存知の通り只今国内は混乱の極みに。王政打倒を恥ずかしげもなく語る勢力はもはや無視できぬものとなります。今はまだ暴力的なものにはなっていないものの、放置を続ければそれも時間の問題でしょう」

「だからこそ、この同盟が重要なのだ。タレーランの正統主義に基づき、守られるべき秩序を守るべく、カトリック国たる我ら仏墺が手を組まねばならぬ」

聞く耳を持たぬフェルディナン・フィリップ王の返答に、ド・ブロイ公爵は気づかれぬようにそっとため息を吐いた。

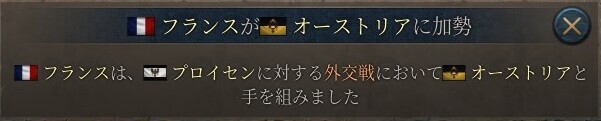

かくして3月24日。

フランス王国がオーストリア側につくことを宣言。

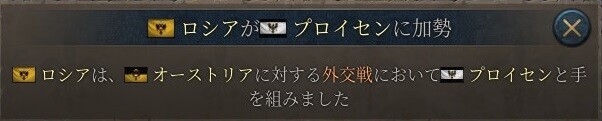

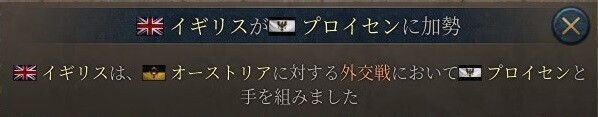

その直後の4月5日。オーストリアからの参戦依頼を受けていたロシアが、プロイセン側につくことを宣言した。

「――交渉で得られぬと分かれば、力づくでこれを奪い取ろうというわけか。野蛮なロシア人どもめ」

「奴らはいつもそうだ。自ら先頭に立つことはせず、常に誰かの背後で得物を探すハイエナに過ぎぬ」

ルートヴィヒ大公の言葉に、厳かな響きすら含んだ低い声が返されると、波が引くようにして将校たちが道を開け、作戦室に入ってきたその男の姿が明らかとなった。

「ラデツキー元帥」

ルートヴィヒ大公も思わず敬礼をするその男は、ヨーゼフ・ラデツキー元帥。ナポレオン戦争で活躍した、生ける伝説とも言われるオーストリア最高の将軍の一人である。

「奴らが攻めてくる東方戦線は、我らが帝国中央軍が受け持とう」

「――それは実に頼もしいことで御座います。しかし、主力はどうしてもプロイセン国境に割く必要がある分、東方にはさほど兵をご用意することはできませんが」

「構わぬ。かの地は山も多く、敵も多数を動員することは不可能。なれば軍量よりも知略、経験がものを言う。我らにぴったりの戦場ではないか、なあ、ハイナウ少将」

「ええ。カルパティア山脈を奴らの血で染めてみせましょう」

元帥の言葉に応えたのは、元帥の指揮する「帝国中央軍」の副官、ユリウス・フォン・ハイナウ少将。のちに「ブレシアのハイエナ」「アラドの絞首刑執行人」と呼ばれることとなる、有能さと残虐さを兼ね揃えた将軍である。

「助かります、ラデツキー元帥、ハイナウ少将。

それでは、元帥たちが東方を死守している間に、我らは西方で勝利を掴まねばなりません。ヴェストミース少将」

「うむ」

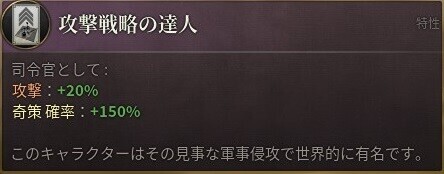

応えたのは、アイルランド生まれのラヴァル・ヌゲント・フォン・ヴェストミース少将。ナポレオン戦争終盤のイタリア戦線で活躍した英雄で、特にその攻撃的な戦略に高い評価を与えられている男である。

「我が軍において最も勇敢な少将の部隊に、より多くの砲兵を回します。開戦と同時にバイエルンを蹂躙し、これをただちに占領して下さい。できれば、来年春までに」

「ふん」

ヴェストミース少将は鼻で笑う。

「ワシの部隊をあまり舐めるなよ。半年以内には平定してみせるさ」

獰猛な眼差しと共に笑う少将の迫力に、室内の将校たちは思わず気圧される。だがそれは、ルートヴィヒ大公にとっては実に頼もしい限りであった。

「期待しております。それでは、最後に、フィケルモント」

「ああ」

ルートヴィヒ大公の言葉に、背後で聞いていた帝国宰相兼外務大臣にして、同時に帝国陸軍の一角を担うフィケルモント中将が、しっかりと頷く。

「我々の部隊が最大の激戦地ボヘミア戦線を死守してみせよう。プロイセン軍はおそらく全力でここを攻め、ウィーンを真っ直ぐに狙ってくるはずだ。だが、ウィーンに3度目の包囲はない。例え多くのオーストリア兵が斃れようと、それ以上の数の敵兵の屍を積み上げてみせる。ヴェストミース少将がバイエルンを平定したときが即ち、我々の反撃の時である」

フィケルモントの言葉に、ルートヴィヒ大公も頷いた。

「ああ、その通りだ。

――諸君、我々は果たして、時代に取り残された旧き帝国に過ぎないのだろうか。世はかつてナポレオンが撒き散らした自由主義と民族主義とに誘われる未来に向けて、不可逆の進行が行われ続けるものとなるのだろうか。

否。それは進歩の途にあらず。それは混沌と破壊の途なり。あまりに広大で複雑なるこの欧州を統べる器を持つのは、伝統ある我らが栄光の帝国のみ。今こそ、我々が古より継承せし叡智を形に変え、勝利へと繋げるべし。

行くぞ! 我々オーストリアが栄光あるローマを復活させるための第一歩は、この戦いの勝利にこそあり! HURRA!!!!!」

ルートヴィヒ大公の掛け声に合わせ、作戦室の将校たちは一斉に拳を突き上げ、鬨の声を上げた。

だが、その高揚に水を差す報告がもたらされたのは、その直後であった。

「――報告ッ! イギリス王国が・・・プロイセン側に立ち、我々に宣戦布告致しましたッ!」

1845年7月11日。

史実を超える、凄惨なる普墺戦争が幕を開ける。

第三話 普墺戦争

1845年の戦い

7月18日。

オーストリアを囲むようにして作られた各戦線にて同時に戦闘が開始される。

まずはバイエルン戦線。大砲を並べた3万のオーストリア軍が、バイエルン王ルートヴィヒ1世が自ら率いる2万9千のバイエルン軍を蹂躙していく。

「ええい、プロイセン軍は何をしている! なぜ増援が来ない!」

「――何度か連絡を試みておりますが、シュレジエンを守る中央戦線の防備で手一杯であり、兵を送り込める余裕はないと」

「何が手一杯だ! ロシアやイギリスの兵もおるだろう! くそ、プロイセンめ、裏切りおって!」

伝令の報告に毒づくルートヴィヒ1世。

「耐えろ! 耐え凌げ! たとえ最終的に敗北し都市が奪われても、1人でも多くの敵兵を道連れにし、講和の際の有利を得よ!」

一方、東方――東ガリツィア戦線。

「准将、駄目です。三度目の突撃も、突破ならず。奴らは巧みに山陰に兵を隠し、我らの被害が一方的に増大するばかりです」

「く・・・これがかの噂の英雄ラデツキーの部隊か。まさか敵主力をここに貼り付けているとは・・・ポーランド戦線の本隊へ伝令を送れ! ラデツキーは我らが抑える。今のうちに中央の戦線を突破せよと!」

「は。では我々は――」

「ああ。玉砕覚悟で攻撃を続ける。今こそ我ら勇敢なる擲弾兵軍団の名を知らしめるときだ!」

「面白いように敵が斃れていきますな」

高台から戦場を見下ろしながら、ハイナウ少将が傍らのラデッキー元帥に話しかける。

「敵は攻撃の手を緩めぬよう懸命に仕掛けてきてはいるが、それも間も無く尽きるであろうことは明白。今のうちに元帥、ここは我らに任せ、元帥はボヘミアへと向かわれては」

「――いや」

ラデツキーは真剣な表情で首を振る。

「伝令の報告によると、英国海軍の艦隊が地中海を抜け、黒海に向かってきているとのこと。今すぐにここの防備を弱めれば、帝国の脇腹を突き破られかねない」

「何と。我々も海軍を展開中とはいえ、英露に比べれば弱体。その隙を突かれましたか」

「ああ。フランス海軍もデュペレ提督が指揮する北方艦隊が防備を固めてくれてはいるが、かの英国艦隊を相手取ってはさすがの撃ち漏れも発生しているようだ」

「油断はできぬ。中央のことはフィケルモント中将に任せ、我らはもう少しここで粘り、敵兵の屍を積み上げていこう」

「――承知いたしました」

「――そうか。東西ともに戦線は順調、と」

フィケルモントの言葉に、副官が頷く。

「は。西方ではヴェストミース少将の部隊がミュンヘンでの市街戦を制し、12月26日にこれを占領」

「その勢いは止まることを知らず、間もなくバイエルン第二の都市ニュルンベルクにもその戦線は達することとなるでしょう。バイエルンの降伏も時間の問題です」

「うむ・・・このボヘミア戦線も今のところ平穏。時折プロイセン軍が攻撃を仕掛けてくるも、特に苦労なくこれを撃退できておる。

だが、本当に大変なのはこれからだ。地中海を通りオーストリア東方から侵入しようとする作戦も、フランス海軍とラデツキー元帥の部隊に阻まれて失敗に陥っている中、英軍は改めて主力をこちらに振り分けてくるだろう」

「そうなれば今のように余裕の防戦を継続することも難しい。フランス陸軍の力を借り、何とか決死の防衛線を築かねば――」

「――中将ッ!」

フィケルモントが言いかけたそのとき、青ざめた表情の将校が慌ててこちらにやってくるのが見えた。彼は息も絶え絶えの様子で報告する。

「た、大変です・・・フランス王国内で革命が発生! 瞬く間にパリの王宮が占拠され、王政の廃止と第二共和政の開始が宣言されたとのことです!」

「何だと――」

フィケルモントは言葉を失う。革命勢力の要求がどのようなものかは不明なれど、現行の戦争遂行に対する不満が根底にあるのは間違いない。と、なれば彼ら新政府は取る選択肢は――。

「ヴィクトル・ド・ブロイを首班とするパリ政府はプロイセンとの単独講和を呼びかけているとのことで、英普共にこれを受け入れる方針とのことです」

「――シャイセッ! ・・・すぐにラデツキー元帥のもとへ伝令を送れ! 東方からも軍を呼び戻さねば、一気にこのボヘミア戦線を押し込まれるぞッ!」

1846年1月15日。バイエルン王国は開戦直後のオーストリア軍の猛攻に耐え兼ね、ヴェストミース少将の言葉通り半年で降伏に追い込まれることとなった。

一方でそのわずか一ヶ月後、革命によりフランスで成立した新政府とプロイセン・イギリス両国とは講和を結び、オーストリア帝国の頼みの綱であったフランスが早くも戦線から撤退。

戦いは新たな局面へと突入していく。

1846年の戦い

「――やれやれ。あの鉄道という奴は、便利ではあるのだろうが実に最悪な乗り心地だ。アレだったらゆっくりと馬車で移動した方が何倍もマシだろうな」

軽口と共に兵営に入ってくるラデツキー元帥に、フィケルモントは真面目な顔つきのまま応える。

「そう言わないで下さい、元帥。これがなければ我々の二戦線が完全に分断されてしまう。特に現状、圧倒的不利な状況下においては、常に大局を見た機動防御が欠かせないものとなります」

「分かっているさ。だからこうして、儂もここにやってきた。

・・・フン、トレッビアの戦いを思い出すな。あのときも我が軍は数的劣勢で敵軍に取り囲まれていたが、そのときと比べればどうということはない」

不敵に笑うラデツキー元帥。それを見てフィケルモントは頷く。

「ルートヴィヒ大公からの報せによると、現在インドで大規模な農民反乱が起きているとのこと」

「イギリスもあくまでもフランスへの対抗で参戦したに過ぎません。そのフランスが脱落した以上、イギリスも長期的な犠牲を払いながら戦争を継続する意義は失われていくでしょう」

「ああ――耐えるだけの戦いならば、儂の最も得意とするところだ。それに、我が盟友もここには来てくれているようだからな。なあ、ヘス大将」

ラデツキーの言葉に、兵営の隅に立っていた長身の男が無言で頷く。イタリア方面軍の総司令官を務め、ラデツキーの右腕として働いていた期間も長い、帝国軍きっての才将の一人、ハインリヒ・フォン・ヘス。

ラデツキーは彼に向けて笑顔を見せながら、告げる。

「この世の支配者然とした気に食わぬイギリス兵たちに、目にものを見せてやろう」

欧州三大国に囲まれ圧倒的不利に陥ったボヘミア戦線のオーストリア軍だが、ラデツキーのその言葉通り、驚くべき抵抗を見せて英軍を圧倒し続けた。

戦場と化した最前線のプラハでは、実業家集団と手を結んだルートヴィヒ大公指揮のもと、武器工場を全力で稼動させ、最新式のライフル銃を速やかに戦線投入。

まさに挙国一致の防衛体制を敷くオーストリア軍に対し、いよいよ戦線も膠着。

そして、ついに、1847年1月15日。

開戦から1年半。フランス降伏からおよそ1年。

イギリスが、戦線からの離脱を決定した。

「中将」

フィケルモントのもとに、将兵が書類の束を携えてやってきた。

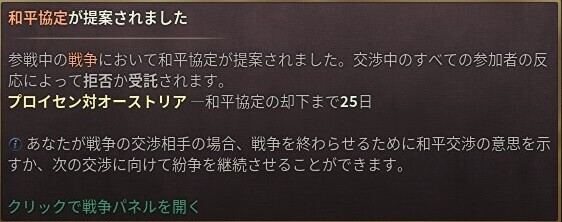

「ビスマルクと名乗る外交官より、プロイセン王からとする書状が届いております。どうやら白紙和平の講和締結を求めるもののようです」

「そうか」

書状の中身を確かめながら、フィケルモントは微笑を浮かべる。

「どう思いますか? ラデツキー元帥」

「そうだな――」

振られた元帥はにやりと笑い、応える。

「クソ喰らえ、とその外交官に伝えてやれ。返答はそれだけだ」

1848年 -ゲルリッツ/シュレージエン-

イギリス降伏という、オーストリア軍にとっては歓喜とも言える瞬間から始まった1847年は、それでもまだロシア軍も健在となっている以上、引き続き数的劣勢の中を耐え抜く局面が続いていた。

とは言え、最新式のライフルを揃えた鉄壁のオーストリア防衛軍を前にして、ロシア軍を主体とした敵連合軍の猛攻も歯が立たず。

翌1848年に入る頃には長きにわたった敵軍の攻勢にもいよいよ陰りが見え始めてきていた。戦線は、完全なる膠着状態に。

「よし」

フィケルモントは報告書の束を机上に広げながら告げる。

「反撃の時だ。ヴェストミース大将」

「ああ」

フィケルモントの呼びかけに、バイエルン戦線での目覚ましい活躍により二階級特進を遂げたヴェストミース大将が頷く。

「兵の数も十分に揃った。これだけの数の砲兵と騎兵がいれば、結果を出すのは十分に可能だ。ひとまずの休戦のつもりでいるであろう奴らに、強烈な一撃を味わせてやろう」

1848年春。

ヴェストミース大将率いる3万のオーストリア軍が、シュレージエン地方西端、ザクセン王国との国境に位置するゲルリッツの街に強襲。オーストリア軍による反撃が始まる。

この動きを全く予想していなかったゲルリッツ駐留軍は成す術もなく壊滅。わずか2週間の戦いで3千の兵を失い、対するヴェストミース大将の軍はわずか600の犠牲でこれを制したのである。

さらにほぼ同時にシュレージエン地方中心部にもラデツキー元帥率いる帝国中央軍7万5千が侵攻。

これも40日に及ぶ激戦の末、2万近い敵軍の犠牲を吐き出させながら勝利。

シュレージエン地方のほぼ全域をオーストリア軍が制圧し、ついにプロイセン国内へと橋頭保を築くことに成功したのである。

だが、陣幕の中は必ずしも戦勝ムードといった様子ではなかった。

つい先ほど、前線で指揮を採っていたラデツキー元帥が、血を吐いて倒れたとの報告が、フィケルモントたちのもとに届けられていたのである。

「――元帥」

兵営内の医務室に運び込まれてきたラデツキーの姿を目にし、フィケルモントは震える声で英雄の名を呼んだ。

「フン・・・お迎えが、来たようだな・・・せめてこの偉大なる勝利を目にしてからにしたかったが・・・」

血の跡が残る口元で無理矢理に笑みを浮かべながら、ラデツキーは力の無い声で呟いた。

「引き続き油断せず・・・シュレジエンの防衛と、その側面を突かれぬよう、ポーランド方面への侵攻も併せて行うことだ・・・焦りは敵の思う壺・・・獲得した領土を確実なものとしつつ、広い範囲で敵を疲弊させるのだ・・・」

ラデツキーの言葉を、フィケルモントは頷きながら黙って聴いている。バタバタと足音を響かせながら軍医と看護婦がやってきて、ラデツキーを取り囲むが、ラデツキーはしっかりと手を挙げ、彼らを押し留める。

「良いか、中将・・・儂は、間に合いはしなかったが・・我らドイツの老兵にとって、ローマの帝国は、幻の彼方に消え去った、故郷だ・・・たとえそれが、仮初のものに過ぎなかったとしても・・・」

「はい、閣下」

フィケルモントは敬礼する。

「必ずや、ローマの帝国を復活してみせます。ドイツの真の統一、そして欧州の統一は、普遍の価値を持つ我らが神聖なるローマの帝国にこそ、唯一成し遂げられるものなのですから」

フィケルモントの言葉に、ラデツキーは最後に微笑みを返した。

1848年6月4日。

18世紀後半から19世紀前半の、激動に満ちた80年間を生き抜いた伝説は、最期の瞬間まで戦場に身を置き続けたのち、遥かなる永遠へと旅立った。

終戦へ

その後、シュレジエンを獲得したオーストリア軍に対し、プロイセン・ロシア両軍はこれを奪い返そうとさらなる激しい攻勢を仕掛けてきた。

オーストリア軍はラデツキー元帥の言葉を守り、まずはシュレジエンの確保に全力を尽くす。

その上でポーランド方面からロシア領内に侵入すべく、ラデツキーの副官であったハイナウ少将が中心となって侵攻を行う。

1849年、1850年、1851年・・・時に奪い、奪い返されの一進一退を演じつつ、時を重ねると共に少しずつ、オーストリア軍は勝利を着実に増やしつつあり、1851年後半になる頃には、国境線に沿って広くロシア領内に占領地を広げ始めていた。

そして、1851年12月7日。

ついに、ロシア帝国が降伏を宣言。

これでもう、オーストリア軍の猛攻を止められる術はなくなった。ラデツキーに代わり新たに元帥へと昇格したヴェストミースの軍を先頭に、これまでと比べものにならない速度で侵攻を開始。

1852年6月にはついにベルリンも陥落することとなった。

そして、1852年7月6日。

オーストリア側の要求を全て飲む形となる「プラハ条約」の締結をプロイセン側が認め、7年に及んだ「普墺戦争」は終わりを告げた。

「――終わったな」

ルートヴィヒ大公の言葉に、フィケルモントは頷く。

「ああ、ようやく・・・だが、ここからが始まりだ」

「うむ。まだ、我らは何も手に入れてはいない。ただ、ドイツを統一しうる存在が我々ハプスプルク家の帝国だということを改めてはっきりとさせたに過ぎない」

「ここからが本当の戦いだ。我々が永遠の、誇り高き帝国を復活させるための戦いは――。

勝利しよう、戦場に散った多くの仲間たちのために。そして、双頭の鷲を再び、この欧州の空に羽ばたかせるために」

そう、物語はまだ始まったばかり。

彼らの野望は、更なる加速を見せて19世紀後半を駆け抜け始める。

次回、「帝国の復活」へと続く。

アンケートを作りました! 今後の方向性を決める上でも、お気に入りのシリーズへの投票や感想などぜひお願いします!

これまでのプレイレポートはこちらから

フランシア博士の夢:新DLC「Colossus of the South」で遊ぶパラグアイ編

南の巨像:新DLC「Colossus of the South」で遊ぶブラジル編

冷戦MOD(Cold War Project)日本・テストプレイ

偽史日本伝:MOD「Japonism」導入で遊ぶ江戸幕府~大日本帝国編

革命と改革のメヒコ100年史 :新DLC「Voice of the people」で遊ぶメキシコ編

虹の旗の下で 喜望峰百年物語:ケープ植民地編。完全「物語」形式

パクス・ネーエルランディカ:オランダで「大蘭帝国」成立を目指す

強AI設定で遊ぶプロイセンプレイ:AI経済強化MOD「Abeeld's Revision of AI」導入&「プレイヤーへのAIの態度」を「無情」、「AIの好戦性」を「高い」に設定

大地主経済:ロシア「農奴制」「土地ベース課税」縛り

金の国 教皇領非戦経済:「人頭課税」「戦争による拡張なし」縛り