それは1806年にナポレオンによって敗北せしめられた皇帝フランツ2世によって終焉が宣言され、1000年以上の歴史に幕を閉じることとなった過去の遺物であった。

だが、オーストリア帝国と名を変えたハプスブルクの帝国は、なおもこの普遍の帝国の復活を、願い続けていた。

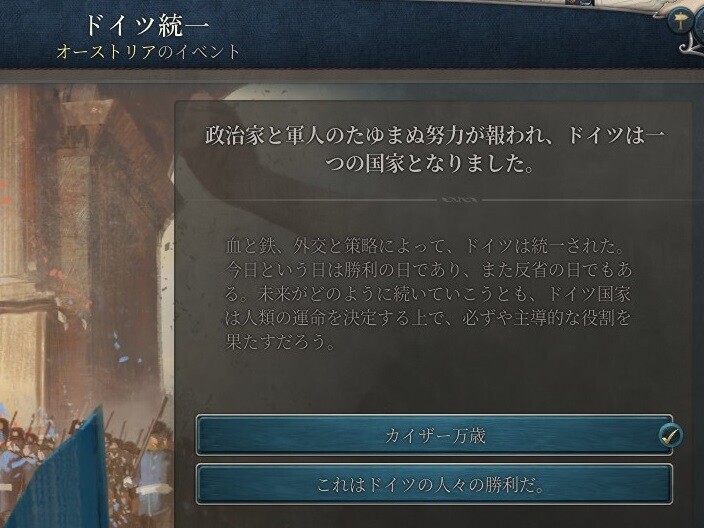

そして、1852年の普墺戦争での勝利、さらには1866年の墺仏戦争での勝利を経て、ついにドイツを統一。

そして1870年12月25日。

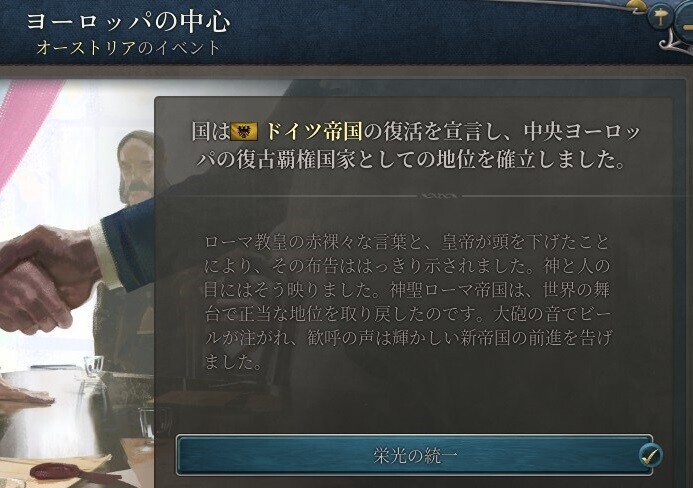

古都アーヘンの大聖堂にて、フランツ2世の孫にあたるフランツ・ヨーゼフが、神聖ローマ帝国の復活と戴冠を宣言。神聖ローマ帝国皇帝フランツ・ヨーゼフ1世として即位した。

かくして、「普遍の帝国」神聖ローマ帝国は再び蘇った。

そして、その繁栄を永遠のものとするだろう。

と、思われていたのだがーー。

1870年代に突入した欧州。

フランス革命とナポレオンによって広げられた自由主義の波は、時代の逆行も停滞も、決して許そうとはしなかった。

19世紀、そして20世紀になろうとする世界で、普遍なるものは決して許されないものとなるのか。

Victoria3 AAR/プレイレポート第19弾「神聖ローマ帝国の復活」第三章。

双頭の鷲は、この空で永遠の飛翔を実現することは、果たしてできるのか――。

Ver.1.5.13(Chimarrao)

使用DLC

- Voice of the People

- Dawn of Wonder

- Colossus of the South

使用MOD

- Japanese Language Advanced Mod

- Visual Leaders

- Historical Figures

- Japanese Namelist Improvement

- Extra Topbar Info

- East Asian Namelist Improvement

- Adding Historical Rulers in 1836

- Interest Group Name Improvement

- Western Clothes: Redux

- Romantic Music

- Cities: Skylines

- Beautiful Names

- ECCHI

目次

第七話 ドイツ革命

ウィーン蜂起

1870年に成立した神聖ローマ帝国は、南北に分たれていたドイツを統一し、当時存在した39の諸侯を1つにまとめ上げるという偉業を成し遂げた。さらにそれは、崩壊直前の形骸化した帝国ではなく、ウェストファリア条約以前の「生きた」帝国を復活させようとする試みでもあった。

帝国はウィーンのハプスブルク家の皇帝を頂点とした中央集権体制を完成させるべく、帝国成立後もさまざまな改革を進めていった。

まずは諸侯の自治権の縮小。各諸邦の公や王については廃止はせねどその権利を大幅に奪い取り、殆ど名目上のものとし、中央から新たに行政官を派遣し、裁判権も立法権も外交権もすべて中央が握る形に改変した。

さらにはラインラントのルール炭田を始めとした鉱山類や、バルト海に面するダンツィヒの軍港などはすべて国営化し、主に軍事に関わるものはほぼすべて皇帝の直接管理下に置かれるよう改革された。

当然、この方針に意を唱える諸侯は多かったが、今やドイツの覇権をハプスブルク家が握っていることは明白であり、先の墺仏戦争やスイス戦争の状況を思い出し、反抗などできる状況にはなかった。

英仏露諸列強もこの皇帝の動きを黙認し、改革は順調に進んでいくものと思われていた。

しかし、最初にことが起きたのは帝国成立から2年後。

1872年9月23日。帝都ウィーンにて、帝国議会のリベラル派議員であったアントン・フォン・ドブルホフ=ディーア男爵を中心とした「ウィーン蜂起」が勃発する。

当然、帝国宰相であったオットー・フォン・ビスマルクはすぐさまこれを弾圧するよう指示。

皇帝フランツ・ヨーゼフ1世をただちに避難させ、陸軍大臣のアルブレヒト大公やクリスティアン・フォン・ハフナー元帥に命じてウィーン中心部を砲撃させた。

この蜂起は一ヶ月も経たずに鎮圧され、ドブルホフ=ディーア男爵を始めとした活動家たちは皆逮捕されたものの、これが根本的な解決とはなっていないことを、政府の誰もが理解していた。

-------------------------------

「――国民が今、求めているのは議会の設立です」

閣僚会議の場で、海軍大臣のフリードリヒ大公が発言する。フィケルモント中将やルートヴィヒ大公の遺志を受け継ぐ軍部改革派の中心的存在であり、自由主義者たちの反乱に対しても同情的な立場であった。

「先のウィーン蜂起は何とか鎮圧はできたものの、すぐにまた同様の反乱が巻き起こる可能性が出てきております。我々はすぐに手を打つべきです。すなわち、議会の開設と選挙制の導入について」

「――自由主義者たちの言いなりになるべきだ、と?」

フリードリヒの言葉を、帝国宰相ビスマルクが遮る。

「殿下の仰ることも尤もですが、しかし現体制の急進的な変革は、貴族たちの反発も無視できないものとなるでしょう。先達ての臣民法改正の影響は今なお残り続けているのですから」

「いずれにせよ内乱が必至であれば、帝国の為により尽くす存在である貴族たちや体制派を味方にし、帝国に仇なす反乱分子をこそ、鎮圧すべきではないでしょうか。

アルブレヒト殿下は、如何に?」

ビスマルクから話を振られたフリードリヒの兄、アルブレヒト大公は、「あ、ああ・・」と歯切れ悪く返事する。

「私も・・・ビスマルク殿に同意する。我々がここまで成し遂げてきた改革は、あくまでもこの偉大なる帝国の復活と、その維持にこそ意義を持つ。此度、奴らが求めているのは、その帝国の秩序を破壊しかねぬものだ。分かるだろう、フリードリヒ?」

信頼する兄にも反対され、フリードリヒは口をつぐむ。

それを見て、ビスマルクは頷く。

「決まりですな。まずは反乱に加担している扇動者をドイツから追放致しましょう。何でも、どうやらイングランド人の扇動者が帝国内で活動しているようなので・・・本国へ突き返してやりましょう。これで少しは落ち着けばよいのだが・・・」

しかし、ビスマルクのこの政策は、効果を発揮することはなかった。

すでに火の点いた自由主義者たちの運動は、今や帝国全土に広がり、先のウィーン蜂起とは比べ物にならない大内乱が巻き起こる可能性を生み出しつつあったのだ。

さらに、先のウィーン蜂起に関連して一時拘束されていた社会主義者フェルディナント・ラッサールが、市民派の議員たちの援助を受けて政界に復帰。

彼もまた、議会の設立を要求する運動に加わり、運動は更なる盛り上がりを見せることとなった。

「――もはや、手段はありません」

フリードリヒの言葉に、一同は黙する他なかった。

「数の少ない知識人層や、数は多くても影響力の高くはない農民・労働者たちならばまだしも、数も影響力も持つ中産階級の者たちにまで、運動が広がってきております。これはもう、押し留める方法は御座いません」

「今すぐにでも、陛下に奏上し、議会の開設と選挙制を盛り込んだ新憲法の発布を進める他ありません」

アルブレヒトも頷く。この場にいる誰もが、それ以外の選択肢はないと理解していた。

しかし、ビスマルクはそれでも、一言釘を刺した。

「仰る通り、議会の開設は認めねばなりません。しかし、これで開かれた議会の動向には、注視する必要が御座います。

その議会が万が一、我々の帝国を根本から揺るがしかねない議決をするのであれば――我々は、為すべきこと為さざるを得ないでしょう」

1876年2月1日。

ラッサールを始めとした議会設立派の意見を取り入れ、2年近い審議を重ねた上で、ついに選挙制度と議会についてを盛り込んだ帝国憲法、通称「ビスマルク憲法」を制定した。

この憲法に基づき、早速帝国初の政党が生まれる。

早速、第一回議会議員を巡る選挙戦が展開されたわけだが、ビスマルクも支持し、実業家を中心に体制派/保守派が中心となって支持する自由保守党、カトリック教会が中心となって結成した中央党に対し、先の議会開設運動の中心であった知識人・農民・都市中産階級の大半が支持する極左党が圧倒的に優勢。そして、フリードリヒの影響下にもある軍部の進歩派将校の多くもこの極左党を支持する状況となったのである。

1876年8月1日。

第一回選挙の結果、事前の予想通りに極左党が圧勝。

この選挙結果を受け、帝国宰相の地位に就いていたビスマルクも辞任。

新たに極左党党首のイタリア人、タンクレーディ・ラモリーノが第2代帝国宰相となり、極左党政権が成立することとなった。

これで、ひと段落、着いたのだろうか?

いや――それは、この後に来る「革命」の、ほんの序章に過ぎなかった。

事態はまさに、ビスマルクの危惧した通りに推移していくこととなる。

帝国の終焉

1876年12月。

第1回帝国選挙から半年。

政権を運営するための内閣閣僚会議の場には、1年前までとは全く異なる顔ぶれが並んでいた。新帝国宰相にして極左党党首のラモリーノ、農村民指導者のハインリヒ・ケーラー、そして都市中産階級の代表者たる元ウィーン市長ヨハン・ローナー。いずれも若く、急進的な思想に染まった者たちであった。

その中に、フリードリヒ大公の姿もあった。ビスマルクやアルブレヒト大公が抗議も込めて閣僚を辞職する中、極左党を支持する軍部の代表者として、フリードリヒは籍を置き続けていた。

それは、フリードリヒにとっても、この政権が暴走しないよう監視する意味を持ってもいた。ラモリーノたちにとっても、政治経験も長く、皇帝との関係も良好なフリードリヒの利用価値を理解しており、双方は一定の信頼関係を構築しつつあった。

だが、12月25日に開かれたその会議の場において、ついにラモリーノは「一線を超える」提案を差し出してきた。

「と、言うわけで、大臣。我らとしては、正式にこの国を『一歩進める』選択を取るべきだと進言いたします。

――即ち、帝政の廃止。真に国民に寄り添い、自由で開かれた民主主義的な社会を実現するための、平和的な共和制への移行の提案です」

事前に何も聞かされていなかったフリードリヒは青冷め、机を囲む面々の表情を見渡す。その顔はおしなべて平然としており、自分以外の全員ですでに話し合われ、合意を得ていたのだと気が付いた。

「もちろん、ご協力頂けないのであればそれでも結構です。しかし、これは民意が最も多く求めている事項であることもまた、事実です。それを無下にすれば、この国は再び混乱へと陥ることとなるでしょう」

ラモリーノの言葉に、フリードリヒは押し黙る。

ビスマルクの言葉通りに物事が進行していることを理解はしていたが、一方でこれが、もはや避けられぬ道であることも。

あとは、自分に課された責任は、この事態をできる限り穏便に済ませること――。

「――承知した。陛下には、私から話をしよう」

フリードリヒの言葉に、ラモリーノは満足気に頷く。フリードリヒは静かに席を立ち、敬愛する皇帝陛下の居城へと足を運んだ。

------------------------------

「浮かない顔をしているな、フリードリヒ」

入室してきたフリードリヒの姿を見るなり、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は口元に薄く笑みを浮かべた。フリードリヒにとってこの従甥は、幼い頃から見知った存在であり、まるで年の離れた兄弟のような関係でもあった。いつも自分が彼を支え、守っているような気がしていたが、こうして毎回、彼の笑顔で迎えられていることを思えば、助けられていたのは自分の砲だったのかもしれない、とフリードリヒは思っていた。

「陛下――此度は、少し、申し上げにくいことをお伝えに参りました」

皇帝が自身の目の前の椅子を勧めるのにも従わず、入口のところで立ったまま深刻な表情で告げるフリードリヒ。

「何だ? 10年前だって十分言いにくいことを言ってくれたじゃないか。あのときはそう、オーストリアとハンガリーとの合同の提案だったな。そのときも随分と驚いたが、結果としてこの帝国の為になった。お前の持ってくる話は余にとっては利益となるものばかり。気にせず伝えい」

ハッハッハと鷹揚に笑うフランツ。フリードリヒもつられて笑みを浮かべそうになるが、うまくいかず歪んだ表情になってしまっていた。

それを見て、フランツは薄い笑みを浮かべたまま、告げる。

「――何だ、余に退位でも要求する話か?」

「・・・ご存じだったのですか?」

驚いて口を半開きにするフリードリヒ。それを見てフランツはさらに笑う。

「知らぬよ。どうせそんなところだろうと思っただけじゃ」

ハッハッハ、と部屋中にフランツの笑い声が響く。フリードリヒは何も言えず、立ったままそれを見つめていた。

「――10年前、話したことを覚えているか」

ふと、笑いを止め、フランツが尋ねる。フリードリヒの方には顔を向けず、窓から差し込む光の影になって、その表情も窺い知ることができなかった。

「そのとき、お前は余に言ったな。もはや我々はオーストリアではなく、ドイツですらなく、ナショナリズムを超えた存在としての神聖ローマ帝国となる、と。

その言葉に従えば、我々はもはや神聖ローマ帝国であることを超えるべきなのかもしれぬな。その名は、確かに浪漫には満ちていたが、しかし、それが本当に望むべきものだったのだろうか。

フィケルモントが、ルートヴィヒが、そしてフリードリヒ、お前がその名を呼んで求めていたものは決してそれそのものではなく――そこに象徴される、普遍の帝国の象徴であったと、余は理解している」

フランツの言葉に、フリードリヒは沈黙で応える。風もなく、部屋の外の廊下を走る足音も聞こえず、沈黙だけが、その場を支配していた。

「――陛下。お約束致します。必ずや、この国を正しく、理想的で、そして国民の為の帝国に致します。そのとき、多くの国民が、幸福に笑顔を作れるような、そんな国家に」

絞り出すようにして告げたフリードリヒに、フランツは笑顔と共に顔を向け、笑いかけた。

「ああ。余も楽しみにしていよう。余は長生きするぞ。お前の理想がしっかりと実現するそのときまで、絶対に見守り続けるからな」

----------------------------

「――何たることだ」

その報せを聞いて、ビスマルクは怒りに肩を震わせる。

「あの・・・裏切り者めがッ! 皇族としての誇りも全て、自由主義者どもに売り払ってしまったというのか」

ビスマルクの言葉を、傍らに座るアルブレヒト大公は沈痛な面持ちで聞いていた。

ビスマルクはその彼の方へと視線を向ける。

「殿下、もはや、手段を選んでいるときでは御座いません。

行動を、起こすべきです。これ以上の致命的な間違いが起こるよりも前に」

----------------------------

「――反乱軍はプラハを中心に、バイエルン、ヴェネト地方にかけて勢力を築いているようです。先日もヴュルテンベルクの武器庫が襲撃され、大量の兵器が持ち出されたとの報告があります」

「フン・・・諸外国の協力を得れば、十分に鎮圧できる勢力であるとは思うが」

報告を受けながら、ラモリーノは呟き、そしてフリードリヒの方を見やる。

「殿下としては、内乱の勃発は避けたい、というのが一番の願いですよね?」

ラモリーノの言葉に、フリードリヒは頷く。

「陛下もそれを一番望んでいる。よって、陛下をプラハにお連れし、平和的な解決を得られるよう、反乱軍に呼びかけることを進言しよう」

「ふむ」

ラモリーノはフリードリヒの提案を受け、しばし思案する。

「――ですが、もしもそこで反乱軍の襲撃を受け、陛下の身柄を奪われたとしたら? そうなれば反乱軍にとっては、最も望ましい展開となるでしょう。ウィーンを空けるのも望ましくはありません。陛下の御子息を奪われる危険性もある。陛下も今は口では我らに同意すると仰っているが、自分か子どもが反乱軍側に入り込めれば、態度を翻すこともあるかもしれません」

「そのようなこと――」

否定しようとフリードリヒは身を乗り出すが、扉をノックする音で遮られる。

「ご準備ができました、宰相殿」

「ああ、ありがとう」

やおら立ち上がり、フリードリヒに背を向けて扉の方へと向かうラモリーノ。

「準備? 何のことだ?」

嫌な予感がよぎり、フリードリヒは訊ねる。ラモリーノは立ち止まり、視線だけフリードリヒに向けて、冷たく言い放った。

「最も安全な道は、反乱軍の錦の御旗を焼き落とすことです。そうすれば、彼らの戦う意義はなくなりますからね」

その言葉の意味を瞬時に理解し、フリードリヒは思わず飛び掛かろうと腰を上げる。その瞬間、部屋の脇に立っていた兵士たちがフリードリヒの前に立ちはだかる。

「――これは致し方ないことなのです、殿下。新たな時代に、我々が進むためには。旧き帝国には、蘇る術もないほどに、燃え尽きてしまわねば」

兵士たちに押さえ込まれたフリードリヒは何かを叫ぼうとして――何も、言葉が出てこなかった。

一体何を怒ればいいのか。誰を罵倒すればいいのか。

この状況を招いたのは、他の誰でもない、この俺自身だというのに――。

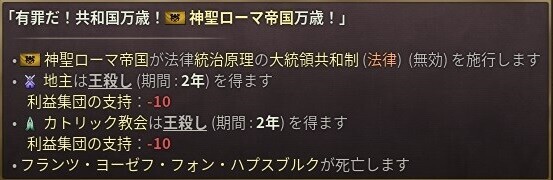

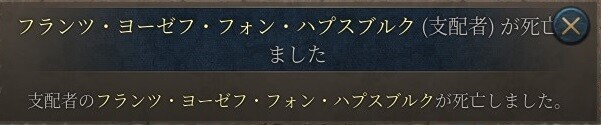

1877年8月5日。

半世紀ぶりに蘇った神聖ローマ帝国の「最初の皇帝」フランツ・ヨーゼフ1世は、自由主義政府によって急遽捕えられ、略式の裁判によって有罪判決が下された。

その威光を永遠のものとすると期待されていた男は、わずか47年の生涯でもってこの世を去ることとなった。

そしてそれは同時に、蘇ったはずの「帝国」の、今度こそ蘇りようのない完全なる死をもたらすものとなったのである。

かくして、帝国は終焉する。

時代は、新たなる局面を迎えることとなる。

第八話 ラインラント戦争

政権交代

ヨーロッパ合衆国――それは、イタリア統一運動を推進したジュゼッペ・マッツィーニが、イタリア統一の先に夢見ていた構想であり、ヴィクトル・ユーゴーがパリの国際平和議会で行ったスピーチに登場した理想であった。

それはフィケルモントやルートヴィヒ大公が目指した「帝国」とは異なる形で――そしてラモリーノやローナーにとってはより理想的な形で――「普遍」を体現する国の形であった。

「大いなる犠牲と共に、我々はこの場所に到達致しました。先の皇帝の処刑には、動揺される方も多かったことでしょう。しかし、この国が立ち止まることなく、前へ進むために、必要な暴力でありました。我々はここからフランスのような過ちを犯すことなく、ナポレオンを生み出すことなく、確かな一歩を踏み出さねばなりません。この先にも多くの困難が待ち構えているでしょうが、愛すべき合衆国国民の皆さん、あなた方が私たちと共にあることを願っております」

ホーフブルク宮殿のバルコニーに立ち、集まった聴衆に語りかけるのは、「ヨーロッパ合衆国」初代大統領であるタンクレーディ・ラモリーノ。聴衆もまた、そんなラモリーノの言葉に熱狂的な歓声で答えていた。

ラモリーノらの「皇帝処刑」は、彼らを熱狂的に支持する合衆国国民にとっても、最初は実に衝撃的な出来事ではあった。しかしラモリーノらの狙い通り、戦う意味を失ったビスマルクら反乱軍は、もとより勝ち目のない反乱を起こそうとしていたこともあり、一気にその戦意を失いつつあった。

その中で、ラモリーノが自ら危険を省みず反乱軍の本拠地プラハにまで赴き、反乱軍に投降を呼びかけ、彼らを罪には問わないことを宣言した。そしてその傍には、フリードリヒ大公――フリードリヒ・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲンの姿もあった。

反乱軍はそこで、抵抗を完全に諦めた。ビスマルクも、アルブレヒト大公も、大人しく矛を収め投降し、約束通り無罪放免で議会や軍隊への復帰さえも許された。

この「プラハの寛容」は合衆国政府の正当性を保証する象徴的な出来事となり、その政権は盤石な状態でスタートすることとなった。

新たな政権は次々と、これまでの抑圧的な体制を改める改革を打ち出していった。

まずは貴族による世襲制であった官僚を、議会の指名によって決められる制度に変更。

検閲制度も廃止し、集会の権利も確保。

そして職にあぶれ、十分な収入を得られずにいる人々に補償を与える「救貧法」も制定した。

経済は順調に発展し、1885年には世界一位の規模にまで成長。

合衆国首都ウィーンには摩天楼が聳え立ち、同年に開催されたウィーン万国博覧会は大盛況のまま幕を閉じたのである。

帝国が存在していた間はひたすら膨れ上がっていた国内の急進派も、合衆国成立から10年が経過する頃にはすっかりと影を潜め、この新しい「普遍の国家」を支持する体制派もその数を増やしつつあった。

「――この国は、確かに良くなってきてはいると思います」

ホーフブルク宮殿のすぐ近く、フランツ・ヨーゼフを含む歴代ハプスブルク家の遺骨が地下に埋葬されているカプツィーナー教会を訪れていたフリードリヒは、祈りを捧げながら呟いた。

「――我が罪が、それで赦されるとは思っておりませんが、それでも、私は最後まで、この身をこの国の為に、尽くします」

そのとき、フリードリヒの背後で教会の扉が開かれ、誰かが入ってきた。

その誰かは迷いなくフリードリヒのすぐ後ろまでやってきて、声をかけた。

「フリードリヒ、久しぶりだな」

その声は、フリードリヒの兄、アルブレヒトのものであった。

「この10年、色んなものが変わった。当時はどうしようもないものとして、ただ絶望感のみで眺めていたものも、大きく変化するように」

振り返らないフリードリヒを気にすることもなく、アルブレヒトは続ける。

「例えば、盤石と思われていたお前たち極左党も、農民や都市中流層が党を離れ、それぞれ異なる政党を作ったことで、随分と弱体化してしまっている」

「国民はこの10年で、経済的安定を手に入れ、急進的な政治要求よりも、現在得られている利益を守りたいという思いが強くなってきている。

その要望に応えるようにして、右派党が力を伸ばしており、ビスマルク殿もこれに参加し、政権交代を狙いつつある」

「我々は再び政権を取るつもりだ。そして、10年前中断された、我々の『帝国』の野望を、誇りを、再び取り戻すための戦いを始めるつもりだ。今は亡き、皇帝陛下へのせめてもの餞に。

その時は、お前にも手伝ってもらうぞ、フリードリヒ」

フリードリヒの返事を待たず、アルブレヒトは踵を返し、扉の方へと歩いていく。

フリードリヒは両手を固く結び、ひたすら形だけの祈りを続けてはいたが、その頭の中にはもう祈りの言葉などなく、ただ兄の言葉だけが繰り返し繰り返し響いていた。

1888年8月1日。

第4回合衆国議会選挙にて右派党が勝利し、ついに極左党政権が瓦解。政権交代が果たされた。

新たに大統領となったのは、右派党の党首であるランベール・ゲンデビエン。オーギュスト・コントの影響を受け、ウィーンの大学で社会学を教える教授でもあった彼は、今やこの国の「誇り」を訴え、合衆国の普遍の理念を欧州全土に広げるべしという「汎欧州主義」の宣言者となっていた。

個人の自由を、権利を、生活を保障し続けてきた極左党の10年を経たのちに、この合衆国の国民は新たに「国家としての誇り」を求めており、そんな国民の多数派の雰囲気を、この男と「右派」党は一手に集めることとなったのだ。

そしてその機会は間もなく訪れた。

政権交代の翌年、1889年5月。

「哲人王」イッポリト・ギヨーマ皇帝が治めるフランス帝国が、イギリスの属国シエラレオネの割譲を求めてイギリスに対して宣戦布告。

この「救援」として、イギリスがヨーロッパ合衆国に対し加勢を求めてきたのだ。「未回収のドイツ」エルザス=ロートリンゲンの「返還」の要求を条件として!

右派政権はすぐさまこれを承諾。

新興のフリードリヒ・クルップ社やボヘミア地方のシュコダ社など、産業界にも軍事支援を要求し、首都ウィーンを中心に大量の大砲や弾薬の工場建設を進めていく。

そしてクルップ社が新規開発した「攻城砲」を主力部隊に配備していく。

全ての準備を整えたのち、8月25日。

フランスの同盟国であるアメリカ合衆国も加わり、総勢240万の兵が激突する19世紀最大の戦争が勃発したのである。

1889年の戦い

開戦と同時に、まずは英軍がフランス領に侵攻する。

だが、旧式の装備しか持たない英軍では、きっちりとした防衛網を敷くフランス軍を打ち破ることはできない。

「やはり、貴殿が行くほかあるまい」

陸軍大臣アルブレヒト・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲンの言葉に、その男は頷く。

「うむ。ヴェストミース元帥、ハフナー元帥と偉大なる将軍たちによって継承されてきたこの栄誉ある部隊の総司令官を拝命頂いた責務、この命に代えてでも果たして見せよう」

10月。合衆国最強の侵攻部隊「バルカン半島方面軍」の総司令官、ハンガリー人のヤーサイ・オットー元帥率いる10万の部隊が、メッツ(メス)の市街地へと突入する。

クルップ社特製の新兵器「ディッケ・ベルタ」をメッツ要塞の前に並べ、一斉に火を噴かせる。

12月13日。

49日間の戦いを経て、20年前の墺仏戦争では最後まで攻略することのできなかったメッツを、開戦から半年も経たずに手中に収めることができた。

さらに、海の上でも合衆国軍は戦果を挙げていく。

新大陸からのアメリカ軍やフランス植民地セネガルからの軍の導線となるビスケー湾にて、北海艦隊を指揮するエルヴィン・フォン・ザイセル・デクス提督が新兵器「水雷艇」を活用しながら次々と補給線を襲撃。

アメリカの輸送船は大半が沈没させられ、陸軍の補給のみならず武器弾薬の資源となる爆薬や石炭の輸入にも支障を来すようになりつつある。

仏米連合もやられているばかりではない。

地中海にて敵海軍がこちらの補給路に対する攻撃を仕掛けていることが発覚。

アルブレヒトはただちに、ヴェネツィアに待機していたアドリア海海軍総司令、フリードリヒ・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲンへと迎撃の指示を与えた。

「――結局、私はこうして、戦場に戻ってくる他なかった、というわけだ」

戦場に向かう船の上で、フリードリヒは自嘲気味に呟く。

「いずれにせよ・・・もはやこの身、この命、長らえさせるほどの価値も持たぬ。

兄の言う通りだ。陛下へのせめてもの餞として、この勝利を、空へと届けよう。

――帝国の海は、何物にも侵させぬ!」

11月16日。

地中海にて、フリードリ率いるアドリア海海軍の大艦隊が、フランス海軍に容赦なく襲い掛かる。

海上においても彼我の戦力差は歴然。

半月も経たずして、地中海は再び平和な海へと舞い戻ったのである。

陸海共に、合衆国軍は米仏に対して優勢。

が、何分敵の数も多く、合衆国軍だけでそれを対処できるわけではない。

結果、戦力的優位のないイギリス軍の陣地を攻められ、折角奪った土地を奪い返されるということが頻発。

結果、思うように侵攻は進まず一進一退のまま、最初の年である1889年を終えることとなった。

1890年の戦い

「戦況はどうだ?」

司令室にやってきたゲンデビエン大統領に、作戦総司令官アルブレヒト・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲンは敬礼をしながら応える。

「今のところは決して芳しいとは言えないでしょう。とくに英軍の敗北が積み重なり、彼らの戦意も失われつつあります」

「イギリス軍の戦死者数は11万を超え、我が軍も戦闘での死者は多くはないものの、前線への移動や現地の衛生状態の悪化による死者数が12万近くに達しております」

「とは言え」と、大統領の顔があからさまに曇ったのを見て取り、アルブレヒトはすぐさま言い添える。

「あくまでも現状は、です。光明はあります。フリードリヒ」

アルブレヒトに促され、背後に控えていたフリードリヒが説明を始める。

「大臣の仰る通り、光明はあります。ポイントは海の道です。すでに繰り返し大西洋における補給線破壊が影響し、アメリカ軍の経済的損失は危険な領域に達しつつあります」

「我々の推測が正しければ、彼らはもはや破産寸前。1年以内に戦争継続が困難となり、離脱するはずです」

「そうすれば、戦線における数的優位は決定的なものとなり、膠着状態を脱せるというわけか」

大統領の言葉に、アルブレヒトは頷く。

「暫しの辛抱です。我らは20年前と異なり、途中で矛を収めるつもりはありません。必ずや、エルザス=ロートリンゲンの奪還を果たしてみせます」

-----------------------------------

「――我らにとっては辛抱の時であっても、前線に立つ兵にとっては、引き返すことのできない人生の終焉へと至る可能性が日々積み重なっていく時間となるだろうな」

司令室を後にしたフリードリヒは、並んで歩くアルブレヒトに向けて零す。

「そうだな。それを避けるために、お前は陛下の命を代償としたのだからな。にも関わらず、なぜ再び戦場に戻ることを許容した?」

「・・・少しでも、その犠牲を減らす手伝いが出来ればと思った、から――いや、違うな」

フリードリヒは溜息を吐いた。

「結局は、後悔しかしていないんだ。だから、教会で祈りを捧げ続けていても、頭の中は常に地獄の風景で満ち溢れていた。お前に声を掛けてもらって、助かったと思っているよ、アルブレヒト。少なくとも、本物の地獄が目の前に広がっているうちは、頭の中のそれを忘れられる」

苦笑するフリードリヒ。アルブレヒトはそちらに向くことなく、続ける。

「我々もまた、変わらぬ。いつまでも、あの時のことを思い返しては、戻すことのできない時計の針を無理やり押し返そうとしているばかり。心の底では、お前の選択が正しかったことは理解している。私も自暴自棄になっているわけではなく、施政者としての責務を果たそうとはしている。国民の為の政治をな」

フリードリヒはちらりと、アルブレヒトの横顔を見た。かつての優柔不断な兄の表情はそこにはなく、確かに固い決意が浮かんでいるようにも思えた。

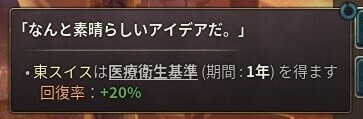

「――戦場の状況については、少しでもマシなものにできるよう努めることは約束する。先日も、スイスの戦時病院で、看護師の先進的な発案をもとに、医療環境の改善が図られつつあるというレポートが上がってきている。その方法の全病院への展開を指示しているところだ」

「だからフリードリヒ。後は我々が少しでも早くこの戦いを終わらせることが肝要だ。頼んだぞ」

アルブレヒトの言葉に、フリードリヒは頷いた。

その人生の、最後の戦いが迫っていた。

-----------------------------------

フリードリヒの指示の下、引き続きビスケー湾で積極的な補給線襲撃を繰り返す合衆国海軍。

もちろん敵海軍もその妨害のために船を出すも、これを難なく撃退。

8月になる頃には、アメリカ海軍の船は一隻もこの海域に見られない状況となってしまった。

そしてついに9月17日。アメリカ合衆国は降伏を宣言。戦闘からの脱落を決めた。

これを受け、戦線においては英欧連合の数的圧倒的優位に。戦争の局面は大きく変わろうとしていた。

「大臣。フランスから白紙和平の提案が来ている。我々の回答は明白だが、英国としては受け入れる用意があるとのことだ」

外務大臣を務めるビスマルクの言葉に、アルブレヒトは頷く。

「英国も限界が近いな。時間はそう残されているわけではない。反撃の時だ。急ごう」

1891年の戦い

1891年。アメリカの降伏から半年。度重なる戦いの末に、少しずつ状況は英欧連合の優勢に傾きつつあった。

合衆国軍のみならず、以前までは敗北続きだった英陸軍も順調に勝利を重ねられるようになっていき、アルザス=ロレーヌ地方の占領地も半分以上にまで広がりつつあった。

間もなく、戦いは終わる。

陸からのその報せを、海の上でフリードリヒは受け取ることとなった。

船上の、医務室にて。

「――そうか。それは良かった」

微笑を浮かべるフリードリヒに、報せを持ってきた副官は震える声で話しかける。

「提督・・・やはり、港に戻るべきです。報せの通り、もはや戦いの趨勢は決しております。あとはラフーレ提督やデクス提督に任せ、我らはヴェネツィアに帰還し・・・そして、提督の療養を優先するべきだと、進言いたします」

「――いや、それはしたくはない。申し訳ないが、私の我儘を、聞いてくれないか。私はこのまま、海の上で最期を迎えたいのだ」

副官はまだ何か言いたげではあったが、最後には無言で頷き、部屋を後にした。

フリードリヒは窓の向こうに広がる静かな海と空を見つめながら、自分の人生を振り返り始めた。

彼は、帝国を終わらせた男として、後世の歴史に名を遺すこととなる。

しかし一方で、彼のことを、帝国の鷲を自由な空へと羽ばたかせた男として、評価する向きも少なからず存在したという。

激動の帝国の復活と終焉を共に見つめ、その内部で息抜き続けた男、フリードリヒ・フェルディナント・レオポルド・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲン。

その70年の生涯が、今、終わりを迎えた。

そして、11月。

いよいよ、アルザス=ロレーヌ地方のほぼ全域が制圧されようとしていた。

最後にロンウィの地で繰り広げられた2か月に及ぶ激戦を英軍が制し、決着。

12月2日。

フランスはすべての要求を呑み込む全面降伏を提案。

すぐさまそれはブリュッセルの地で形となり、12月4日にブリュッセル講和条約として結ばれることとなった。

こうして、ヨーロッパ合衆国は、20年前に果たせなかった「エルザス=ロートリンゲンの獲得」という夢を果たすこととなった。

とは言え、その犠牲は勿論、甚大なものであった。

全ての経済が軍事優先に回された結果、国家としての債務は破綻寸前にまで膨れ上がる。

これを何とかするべく制定された臨時税は当然有権者からの評判は悪く、半年後の1892年選挙では再び極左党が政権を握ることとなった。

新大統領には、元軍人ながら平和主義を唱え、此度の墺仏戦争にも収支反対をし続けていたバレンティン・フォン・ナイペルク元中将が就任。軍事費予算の削減など、課税に頼らない財政再建を進めることとなった。

理想を追い求め、実現させつつも、最後には再び政権を追われたビスマルクは政治からの引退を決め、翌1893年9月30日、フリードリヒスルーの自宅にて最期を迎えた。

そして、最後に遺されたアルブレヒトは、さらに10年の時を、過ごすこととなった。

まるで、帝国の残影を悼む責務を、一人背負わされたが如く。

1905年7月。

北イタリア・アルプス南部、トレントの街から南西に25㎞、ガルダ湖の湖畔に位置するアルコの村にて、晩年のアルブレヒトの姿が在った。

病床に伏せるアルブレヒトは看護師の言葉に特段反応することもなく、ひたすら窓から空を眺めていたという。

この頃、合衆国は10年前の戦争が嘘だったかのように、平穏な日々を過ごしていた。極左党政権は1892年に政権復帰したのち、より穏健に社会民主主義改革を進め、世の中の改善を図っていこうと考えるヤネズ・ドゥレティクというスロベニア人を中心に分離し、彼が立ち上げたSPE(欧州社会民主党)という政党に労働者たちの票が集まった結果、1900年選挙にて勝利。政権を握ることとなった。

このドゥレティク大統領の下、女性参政権が認められたほか、これまでは政権による任命制であった官僚の椅子も、選挙で定められるように法改正が進められた。

第二次墺仏戦争のときは膨れ上がっていた国内の急進派勢力も、再びその勢いを減じており、概ね国民は満足のいく生活を送っているように思われていた。

現在は同じく社会民主主義者の指導者に率いられた軍部の協力も得て、選挙制度における財産制限を撤廃した「普通選挙」の実現に向け、国内で改革を進めようとしているところであった。

それらの報せを耳にしながら、アルブレヒトはひたすらに窓の向こうの空を見つめていた。

「――殿下。空が気になりますか? そうしましたら今度、ピクニックに行くのはいかがでしょうか。最近、シュコダ社が売り出した自動車というものを、我が家も手に入れましてね。ぜひ一緒に外の空気を吸って、元気を取り戻しましょう」

看護師の提案に、それまで黙って外を見続けていたアルブレヒトは初めて反応を見せた。ゆっくりと看護師の方に向き直り、小さく笑顔を見せたのだ。

「それは良い・・・それは良いね。

世の中はどんどん便利になっていく・・・ねえ、君。いつか、僕たちは空も飛べるようになるのだろうか」

アルブレヒトの言葉に、看護師は少し驚きながらも、応える。

「少し前に、ウィーンの方でそんな実験を成功させた人の話は、聞いたことがありますわ。もしかしたらそう遠くない未来に、私たちも空を飛べるようになるかもしれませんね」

アルブレヒトは笑顔のまま、応えた。

「そうか・・・それは良い。

空に・・・あの空に、自由に羽ばたいていける日が、すぐに来るんだね。

それはとても・・・とても嬉しいことだと思う」

この会話の1週間後。アルブレヒト・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲンは87年の生涯を終えた。こうして、帝国の全盛期を知る政治家たちは皆、高い空の彼方へと消えていったのである。

帝国は、かくして永遠の思い出となる。

欧州の人々は新たな理想の共和国の中で、美しい未来へと歩んでいくこととなるだろう。

――本当に?

・・・もしも、この20世紀においても、なおも時代錯誤的な「帝国」を求める者が存在したとしたら?

その空想は、決して非現実的なものではないだろう。人の歴史とは決して不可逆的な、一直線上に前に進むだけのものではないのだから。

この物語を、もう少しだけ語ろう。

20世紀、「みたび」帝国を求めた、一人の男の物語を――。

次回、最終回。

「The Third Empire」へと続く。

アンケートを作りました! 今後の方向性を決める上でも、お気に入りのシリーズへの投票や感想などぜひお願いします!

これまでのプレイレポートはこちらから

フランシア博士の夢:新DLC「Colossus of the South」で遊ぶパラグアイ編

南の巨像:新DLC「Colossus of the South」で遊ぶブラジル編

冷戦MOD(Cold War Project)日本・テストプレイ

偽史日本伝:MOD「Japonism」導入で遊ぶ江戸幕府~大日本帝国編

革命と改革のメヒコ100年史 :新DLC「Voice of the people」で遊ぶメキシコ編

虹の旗の下で 喜望峰百年物語:ケープ植民地編。完全「物語」形式

パクス・ネーエルランディカ:オランダで「大蘭帝国」成立を目指す

強AI設定で遊ぶプロイセンプレイ:AI経済強化MOD「Abeeld's Revision of AI」導入&「プレイヤーへのAIの態度」を「無情」、「AIの好戦性」を「高い」に設定

大地主経済:ロシア「農奴制」「土地ベース課税」縛り

金の国 教皇領非戦経済:「人頭課税」「戦争による拡張なし」縛り