登場人物紹介(876年時点の年齢)

ハサン・イブン・ザイド(46)・・ザイド教団の指導者。

アブドゥッラーフ・イブン・アル・ムフタディー(24)・・ワーシトおよびバグダードの太守。ハサンの娘婿。

タナズ・ビント・ハサン(19)・・ハサンの娘。ワーシト太守アブドゥッラーフの妻。

アブドゥッラーフ・イブン・アル・ムウタッズ(15)・・アッバース朝第14代カリフ。

ヤアクーブ・イブン・アル=ライス(36)・・サッファール朝アミール。

9世紀後半。

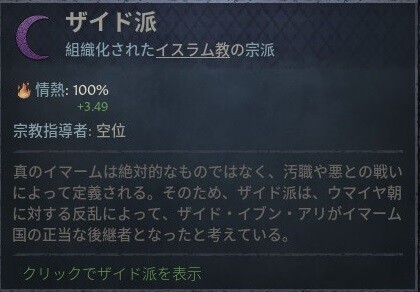

中東を支配していたアッバース朝が衰退し、その残滓たる三勢力による鼎立が続いていた中で、カスピ海南岸に位置するタバリスターンの地に、ザイド朝なる「第四勢力」が勃興しつつあった。

彼らは「宣教者(ダーイー)ハサン」と呼ばれるカリスマ的な人物を指導者に据え、周辺の小勢力を駆逐しつつ勢力を拡大させつつあった。

しかし、875年末。

この地に到来してきたトルコ人たちとの戦いの中で、その宣教者ハサンの最大の理解者であり親友でもあった弟のムハンマドが戦死。

それは、盤石だったザイド教団の崩壊を意味する出来事となるのか。

それとも、これは大した影響を及ぼすことなく、引き続きハサンの指導の下、教団は巨大化を進めていくのか。

「正義と勇気の信仰」は、今、大きな岐路に立ちつつあった。

Ver.1.11.0.1(Peacock)

使用DLC

- The Northern Lords

- The Royal Court

- The Fate of Iberia

- Firends and Foes

- Tours and Tournaments

- Wards and Wardens

- Legacy of Perisia

使用MOD

- Japanese Language Mod

- Historical Figure Japanese

- Nameplates

- Big Battle View

目次

前回はこちらから

新たなる体制

876年2月10日。

偉大なる「宣教者の弟(ダーイー・サギール)」ムハンマドの死を悼む盛大な葬儀が行われてから数日後、それまで沈黙していた宣教者ハサンよりついに召集がかけられ、教団の主要幹部たちがザンジャーンの礼拝堂内の一室へと参集した。

教団の軍事部門統轄を務めるマーザンダラーン総督ロスタム。

イスラム法を解釈し、判断の基準となるファトワーを発する権限を持つアーヤトッラー*1のイブラヒム。

家令として教団内の主に財政を担当するギーラーン領主ザハク。

そして密偵頭を務めるゴルガーン領主イスマーイール。

それぞれが思惑を持ちつつ集う中、やがて扉が開かれてハサンが入室してきた。

「早速だが、先だって獲得したシルヴァーンの地、及びムハンマドの死に伴い領主不在となった土地に関する振り分けを伝える」

挨拶もなく要件を切り出していくハサン。とは言え、それはいつものことではあるので、一同も特に気にすることなく、続きを待つ。

「まずはシルヴァーンの地だが、ここは土地管理の才を持つザハクに一任しようと思う。異文化の地ゆえ苦労すると思うが、よろしく頼む」

「――はっ、有難き幸せ」

「また、ムハンマドの所有していたクワルの地は、ロスタムに与えようと思う。東方の国境の守りは任せたぞ」

「――肝に銘じます、ダーイー」

「残りのレイ総督領は私の直轄地とする。以上が所領分割についてだが、特に異議はないな?」

一同を見回すハサン。特にその視線は、アーヤトッラーを除くと一人土地を分け与えられなかったこととなるイスマーイールに注がれたが、彼は何も言わずに頷いた。

「では続いて、ムハンマドに代わる宰相の地位についてだが」

ハサンの言葉に、一同を包む緊張感がより高まった。これまでは「宣教者の弟」として特別な地位を与えられていたムハンマド。実際、彼の外交の手腕は見事なもので、傍若無人に振る舞うハサンの良き補佐役として活躍していた。

そのムハンマドの、後継を担う存在。それは、単なる補佐役と言う意味に留まらず、ハサンの子ザイドがまだ幼少たる今、ハサンに何かがあればそれ自体の後継をも担いうる存在であることも、意味していた。

それだけの価値を持つ宰相の地位。果たして、どのような人物がこれになりうるのか。あるいは、この場にいる誰かが任命されるのか?

一同は互いをそれとなく見回しながら、続くハサンの言葉を持った。

そんな彼らの気持ちを知ってから知らずか、ハサンは振り返りながら扉に向けて声をかける。

「入れ」

ハサンの声に応じ、扉が開かれる。

そこで姿を現した男の姿を見て、その場にいるハサン以外の誰もが驚きの声を挙げた。

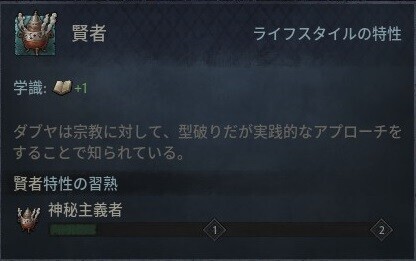

その男の名はダブヤ・アイユーブ。土着の宗教たるゾロアスター教を信仰する異端者である。

彼はターヒル朝との戦いの中で捕えられた人物であった。普段、異端・異教徒たちを捕えた際には容赦なく処刑することの多いハサンだが、この男についてはその明晰な頭脳と博識について興味を持ち、家臣として登用することに決めていた。

だが、助命の代わりにザイド派に改宗することを求めたハサンに、彼は拒絶の意を示した。

ハサンはだからと言って彼を処刑するでもなく、そのまま信仰の保持を認めることで彼を納得させ、家臣としたのである。

その後、ダブヤ・アイユーブは教団の徴税官として働くことになる。

異教徒に税を徴収されることはザイド派の家臣たちには屈辱的なことではあったが、一方でそのような卑しい役は異教徒にこそ相応しいと納得する部分もあった。

だが、だがしかし――。

「ダーイー、本気ですか? この異教徒が、ダーイーの側近を務めることになる、宰相であると?」

アーヤトッラーのイブラヒムが肩を震わせながらハサンを見据える。その他の評議員たちも、口にこそ出さないものの、概ね彼に同意する様子であった。

しかしハサンは平気な顔で続ける。

「ああ、その通りだ。合わせて、彼には我が息子ザイドの教育役も務めてもらおうと思っている」

もはやイブラヒムは憤死する勢いであった。ザハクもイスマーイールも、流石に息子の後見人――すなわち次期宣教者に最も影響を与えうる存在――に、異教徒を据えることに異議がありそうだった。

しかし。

「ダーイー、それが今後の教団の上には必要な采配であると、そう確信しておられるのですね」

マーザンダラーン総督ロスタムの言葉に、ハサンは頷く。「ああ、その通りだ」

「で、あれば、我々から何か言うべきことは御座いません。アイユーブ殿が聡明な方であり、広く知見を有されていることは我々も理解しております。きっと、御子息様も分け隔てない広い視座を持って育まれることになりましょう。それに、アイユーブ殿はムハンマド様をも超ゆる武勇も併せ持っているとも聞いており、ダーイーの護衛役としても相応しいことでしょう。私はダーイーの采配を信じます」

ロスタムの言葉に、ザハクもイスマーイールも顔を見合わせつつも、頷いた。イブラヒムは最後まで納得いかない様子は見せていたものの、最終的には仕方なく同意を示すこととなった。

結局のところ、ダーイーの見ている世界は凡人には分かろうはずもなく、そしてそのときは常に彼の意思に従うことが正解だと彼らは理解していたのである。

そのダーイーが決めた選択を、拒絶する理由はどこにもなかった。

そして、新体制が構築されたハサンのザイド教団は、その勢力をさらに拡大していくこととなる。

その矛先は、現領域の南方――歴史的には「ペルシア」と呼ばれていた土地である。

ペルシアの遺産

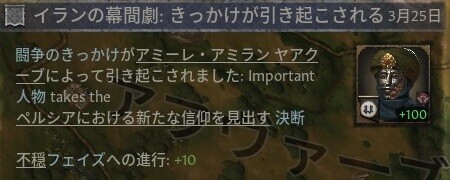

876年3月25日。

ハサンとザイドの戦士たちは古都エスファハーン周辺を不当に占拠するトルコ人を駆逐すべく、これに宣戦布告。

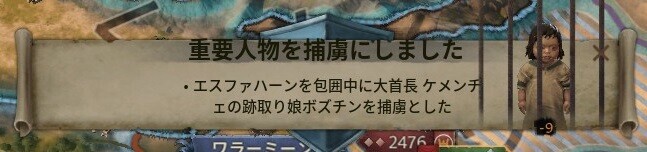

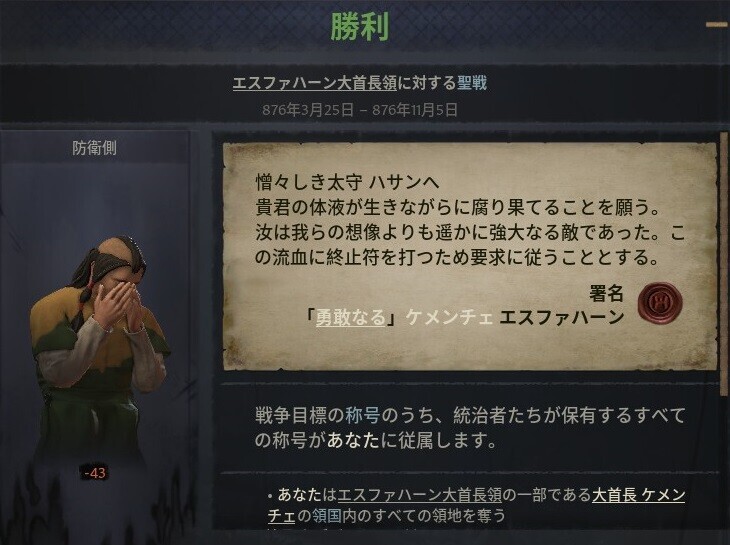

同年11月には首都エスファハーンを占拠し、首長ケメンチェの跡取り娘を捕えたことで、これを降伏させることに成功した。

今回も協力を快く引き受けてくれたのがワーシト太守にしてバグダード太守アブドゥッラーフ・イブン・アル・ムフタディー。父・ムフタディーが2年前に病没し、その地位を継承していた。

そのムフタディーが、戦勝祝いも兼ねて、占領したばかりのエスファハーンを訪れた。

「この度は祝着至極。帝国に仇なし得るトルコ人たちの排除と貴公の勢力拡大は、今後の我の目的にとっても非常に重大なものと考えている故」

尊大な態度を取りながら対面するアブドゥッラーフに対し、ハサンは丁寧に対応する。

「ええ、殿下の仰る通り、奴らは今なお少しずつ帝国に対しその影響力を拡大しようと画策しております。我々アラブの民がこれを防がなければなりません」

「うむ。父は奴らのことを過小評価していたきらいがあったが、私はそうは思わぬ。これからも貴公の征服行には協力を惜しまないつもりだ」

「有り難きお言葉」

言いながらお辞儀の姿勢を見せ、アブドゥッラーフに敬意を示すハサン。それを見てアブドゥッラーフも満足そうに頷く。

「おお、そうだ。今日は我が妻・・・タナズも連れてきておる。本当は貴公が弟、ムハンマドの葬儀にも送り出すべきだったのだが、何分帝国内も不穏な状況が続いており、叶わず仕舞いだった」

そう言いながらアブドゥッラーフは、背後に控えていた女性を前に出す。

「御無沙汰しております、御父上」

「ああ・・・暫く見ぬうちに、美しくなったな、タナズ」

「まあ、御父上から女性を褒めるお言葉が出るなんて」

と、クスクス笑うタナズ。

「息災か。慣れぬ土地で大変だろうが、太守の妻としての務めを十分に果たすように」

「ええ、分かっております」

しばらく言葉を交わしたのちに、タナズは場を辞し、その場にはアブドゥッラーフとその護衛、そしてハサンとその宰相兼護衛のダブヤのみとなった。

「ところで、ハサン殿。何でも、貴公の宮廷をこのエスファハーンに遷すと聞いているが?」

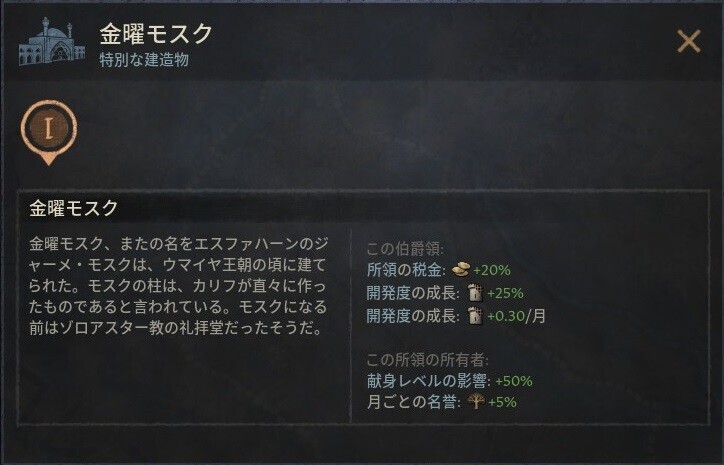

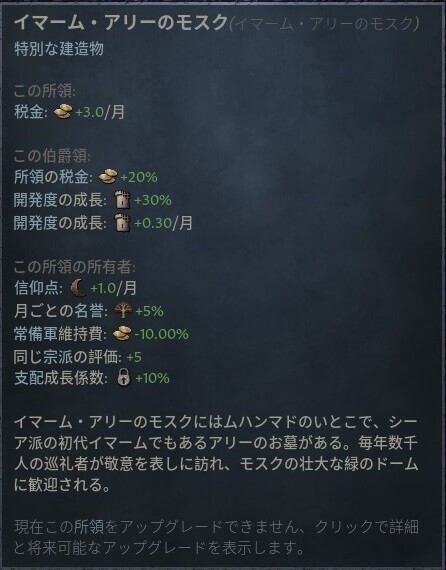

「ええ、いつまでもアルボルズ山脈の麓を拠点にしているわけにもいきません。より、帝国に近接し、貴殿の『野望』の達成にご協力しやすい位置に居を構えることが相応しいと判断いたしました。ちょうどここには、立派なモスクもありますしね」

「このモスクと近隣の街を改修し、整備するように宰相には命じております。元帥のロスタムにも命じ、周辺の治安の回復も行っているところです。ほどなく、首都機能の移転は完了するでしょう」

「なるほど・・・この地は東方で覇を唱えているサッファール朝勢力への防波堤にもなりうる場所。奴らも何を考えているのか分からぬ存在・・・今は内乱に見舞われているようだが、間もなく鎮圧するとも聞いている」

「200年前のニハーヴァンドの戦いで、我々アラブ人はペルシア人を打倒し、この地域における優越権を確かに手にした。しかし昨今のアラブ帝国の混乱は、再び彼らを調子づかせる結果を招いているのだ。トルコ人もだが、彼らペルシア人にも強い警戒を抱く必要があると考えている。

ハサン殿、よろしく頼むぞ」

睨みつけようにしてハサンの目を覗き込むアブドゥッラーフ。対するハサンは、怯むこともなく、口元に柔らかな微笑を湛えながらただ一言、応えるのみであった。

「ええ、承知しました」

--------------------------------

アブドゥッラーフが帰国したのち、忙しく動き回る官吏たちにいくつか指示を出した上で、ハサンは傍らのダブヤに声をかける。

「さあ、行くぞ」

ダブヤは頷き、歩き出したハサンの後をついていく。

目的地はザランジ。

アブドゥッラーフが嫌悪し、吐き捨てたサッファール朝の首都である。

----------------------------

「お忙しい中、お時間を取って頂き誠にありがとうございます」

ハサンが恭しく頭を下げる先にいるのは、仮面を付けたサッファール朝のアミール、ヤアクーブ・イブン・アル=ライス。わずか一代でペルシアの一平民からターヒル朝を滅亡寸前まで追い込み、今やアッバース朝と肩を並べる二大勢力の長となった男だ。

「内乱のご様子は如何ですか」

「無論、問題ない。すでに各将軍が地方で掃討戦に入っているところであり、間もなく鎮圧される頃合いであろう」

「ところで貴様、随分とペルシアの言葉が堪能な様だな。ただのアラブ人だと思っていたが・・・」

「ええ、良い教師に恵まれたものでして」

言いながら、ちらりと傍らのダブヤを見やるハサン。ヤアクーブもそちらに興味を示す。

「フン、しかもゾロアスター教徒を傍らに置いておくなど・・・中々に面白い男だな」

ヤアクーブはカカと笑い始める。アッバース家の気品の高いアラブ上流貴族たちとは全く異なる粗野な雰囲気ではあったが、それゆえに活力を感じさせる振る舞いであった。

「そして此度は、我々との同盟締結が希望とぬかすか。本来であれば貴様らのようなアラブの見知らぬ存在など歯牙にもかけぬところだが・・・先だってのエスファハーン制圧といい、実力は確かなようだな。カリフに対する攻撃の際には、少しは役に立つかもしれんな」

仮面の下の口がニヤリと開かれる。

「ええ。我々も現在のカリフの秩序を野放しにしていくわけにはいきません。現状、現カリフに反対する帝国内の勢力とは手を結んではいますが、外部にもやはり強力な後ろ盾が必要とは感じております。

ゆえに、我が嫡子であり後継者たる息子ザイドと、貴公の娘との婚約を、結ば差せていただければと。但し、これはあくまでも婚約であり、内密に事を進められればと思います」

「成程。我々と手を結んだことを知られれば、貴様の言う、帝国内の協力者とやらも良い顔はしないだろうからな」

笑うヤアクーブ。

「良いだろう。我もなかなかに敵が多い身。単独で全て事が為せると思うほど驕り高ぶってもおらぬ。貴様の申し出を受け入れよう。

しかし一つだけ確認したい。貴様の目的は何だ? 現在のカリフを打倒することか、その帝国を乗っ取ってしまうことか、それとも貴様らの面妖な教義を世に広めることか?」

最後の一文については、やや力をこめて尋ねるヤアクーブ。彼もまた、ペルシア人としてアラブの帝国には反旗を翻す身なれど、信仰としてはスンナ派を奉じていた。

「御心配なされぬよう。私は何も、世界が一つの信仰で統一されるべきとは思っておりません」

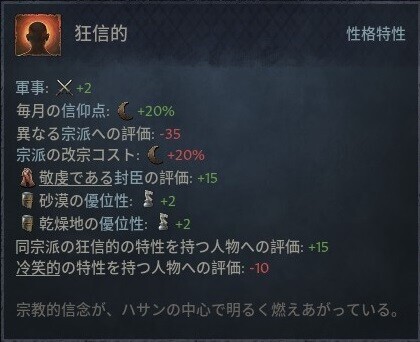

「まあ、そうだろうな。その意味で貴様が本当に『狂信者』であれば、傍らに異教徒を置いて置くはずがない。で、あれば、やはり、何が目的だ?」

ヤアクーブの再度の問いかけに、ハサンは数秒の間をおいて、応える。

「ある意味では、貴公と同じかもしれません。古の帝国、ペルシア帝国の、その遺産を土の中から掘り出すことです」

「宣教者」ハサン

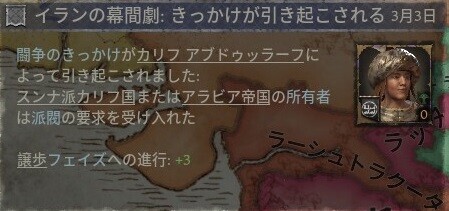

878年3月3日。

兼ねてより大量の反乱を抱えており、崩壊寸前に陥っていたアッバース帝国。そこにさらに辺境の諸侯らが独立を要求したことで、若きカリフはこれを受け入れざるを得なかった。

結果、帝国の周縁に生まれる独立国家たち。

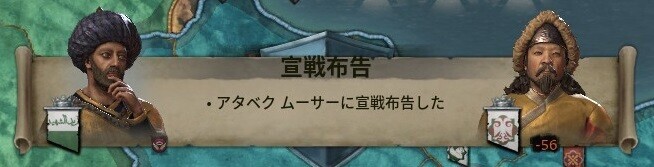

これはハサンにとっては勢力拡大の大きなチャンスであり、まずはケルマーンシャー周辺を支配するトルコ人の「異邦人」ムーサ―に宣戦布告。

12月にはケルマーンシャーで激しい戦闘が行われ、元帥ロスタムがムーサーを戦場で負傷させるなどの戦功を挙げる。

結局翌年の2月にはムーサーも降伏し、ディーナワルの土地だけを奪って終戦とした。

続いて南方のサジド朝に宣戦布告。アフヴァーズ近郊に位置するバシンナで繰り広げられた激戦では、戦場で最後に立っていたものが2,3名同士というような壮絶な戦いとなった。

だがこれも、880年にサジド朝君主ムハンマド・ズク・ディーヴィダーダが降伏したことにより終戦。

ザイド朝はカスピ海からペルシア湾まで、中東世界の中央を縦に貫く「第3勢力」として、その存在感を明確に大きなものとしたのである。

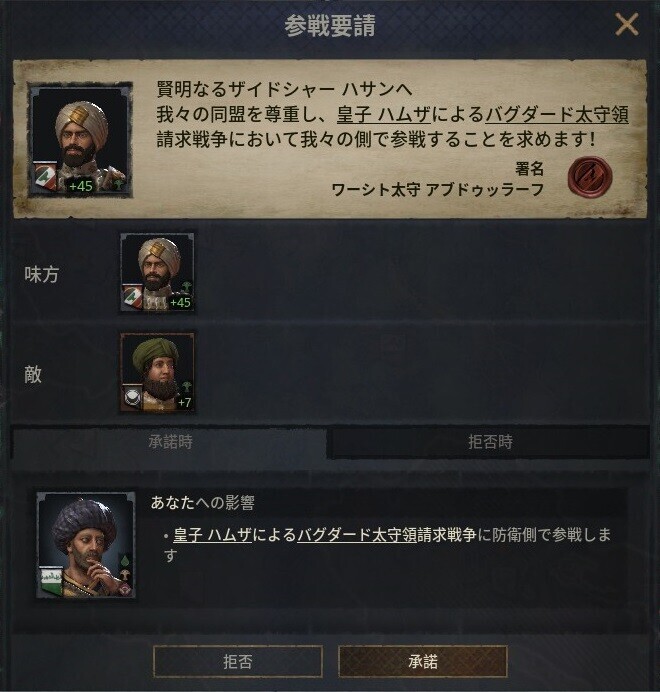

そんな大勢力を築いたハサンのもとに、「同盟国」ワーシトの太守で娘婿アブドゥッラーフから悲痛さを滲ませた書簡が届けられた。

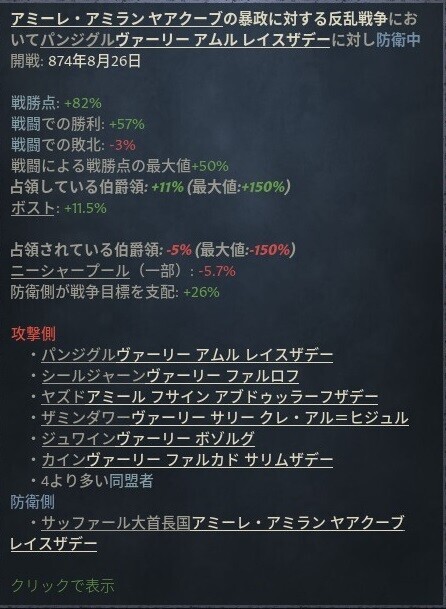

それは、かつて自身が従属させた現カリフの弟・元バグダード太守ハムザによる反乱であり、兵力において圧倒的な不利な情勢であることを訴える内容であった。

当然、ハサンはこれを助けに行く必要がある。貴重な同盟国を失うわけにはいかない。

そしてまた、これは彼の「もう一つの目的」実現のための、好機でもあった。

881年1月。

2倍以上の数を誇るハムザ軍に追われたアブドゥッラーフの軍は、ユーフラテス川を渡ってナジャフの街へと逃げ込んでいく。

敵の追撃が全く緩まないことを悟ると、そのままアブドゥッラーフの軍勢は砂漠地帯へと逃れる。

だが、現地の人々にはカッファーンと呼ばれているその砂漠地帯は、この時期、強烈な砂嵐が巻き起こる場所として有名だった。そしてまさにこのとき、アブドゥッラーフの軍勢もこの砂嵐に巻き込まれ、わずか数メートル先すらも視認できない状況の中で、1,000人の兵士たちは皆、一瞬にして恐慌状態に陥ったのである。

そしてその中から、突如現れるハムザの軍勢。

地獄の戦いが始まった。

まさしく、大敗。

敵兵の損害は殆どない中で、自軍だけが壊滅的な被害を被ることとなった。しかも、その殆どの兵士が、砂嵐の中、まともに戦うこともできず逃げ出すか殺されるか最悪な場合同士討ちによってその命を散らすことさえあった。

アブドゥッラーフ自体はかろうじて逃げ出すことに成功したものの、叔父アフマドが戦死するなど、その被害は甚大なものとなってしまった。

だが、戦場からかろうじて逃げ出そうとしていたアブドゥッラーフの前に、その一軍が現れた。

兵数は1,500程度。アブドゥッラーフの軍よりは数は多いが、ハムザの軍には到底及ばない。

しかし、その先頭に立つ男は、そのような事実はまるで存在しないかの如く、超然として自信に満ち溢れていた。ペルシア風の孔雀の羽飾りの付いた兜を身に着けたその男は、まるでかつての時代の英雄ハーリド・イブン・アル=ワリードの再来であるかのようにさえ思われた。

「アブドゥッラーフ殿、御無事でしたか」

駱駝にその身を預け、手先を動かすことさえままならないアブドゥッラーフに対し、その男はまっすぐと背筋を伸ばし、高所よりアブドゥッラーフを見下ろす格好となっていた。

いつもなら、プライドの高いアブドゥッラーフにとっては我慢のならない状況ではあったが、そのときはそんなことは気にしていられなかった。むしろ、この体制こそが、最も自然な形のようにさえ思われた。

「ハサン・・・ハサン殿・・・」

熱にうなされたようにして、アブドゥッラーフは「宣教者」ハサンを見上げる。

「我々にお任せください。悪との戦いの際、真に勇気をもって勝利を得られるのは、我々ザイド・イブン・アリーの継承者のみなのですから。ザイドの正しき信仰の真の力、お見せいたしましょう」

そういうと、ハサンは空に響き渡る鋭い声で、全軍に向けて号令を下す。その瞬間、彼と同じく燃え滾る情熱の光を眼に灯した勇壮なる戦士たちが一斉に陣形を作り走り出したのである。

そのハサンの軍の勢いを見て、勝利に沸いていたハムザ軍の指揮官ヤシャルは、すぐさま全軍に撤退の指示を下す。「いかん、あの軍隊に捕まっては――奴らは、化け物だ!」

だが、逃げ出すことはできない。彼らがその砂漠地帯から抜け出すよりも先に、ハサンの軍勢がその側面を突き崩す!

かくして、881年1月24日未明。運命の激戦――カッファーンの戦いが幕を開ける。

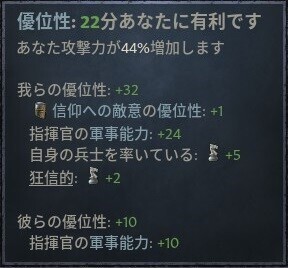

兵数は明らかに敵軍が上。それどころか、その質においても、弓兵がこちらの3倍の数を揃えている他、屈強なムバリズンも用意されており、精鋭の常備兵たちの用意においても、敵軍――ハムザ軍の方が上手であった。

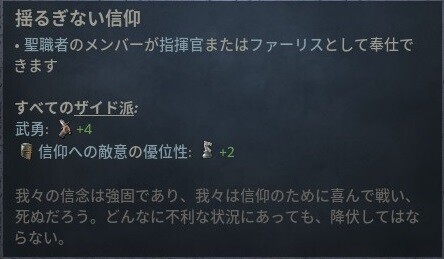

しかし、騎士(ファーリス)の屈強さにおいては、ハサンの軍のそれはイスラーム世界随一であった。ハムザの軍と比べた際に、その数も質も明らかに何倍も上回っているような状況であった。

そしてそこに、ザイド派の持つ「揺るぎない信仰」そして総司令官ハサンの信仰への熱意が、屈強な戦士たちをさらなる狂戦士へと変えていた。

ゆえに、数的不利など、最初からほとんど意味のなさない指標であった。時間が経つにつれ、斃れていく味方の数よりも、斃れていく敵の数の方がずっと多くなっていったのである。

日が沈みかける頃には、もはや戦場に、それ以上戦おうとする意志のあるハムザの兵士たちは残っていなかった。彼らはとにかくその場から無事に逃げようともがき、対するハサンの軍勢はこれを一人でも多く追い首を取るつもりで背後から襲い掛かっていった。

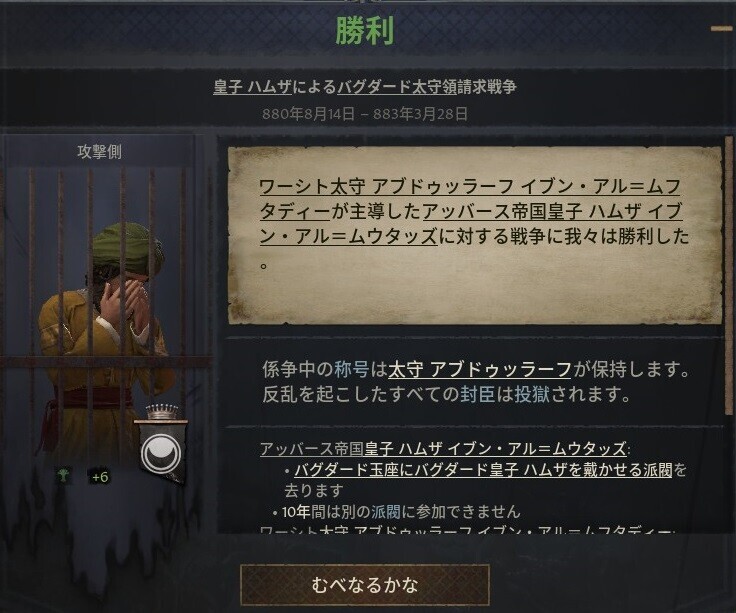

最終的に、このカッファーンの戦いはハサン軍の圧勝に終わる。これでハムザを中心とした反乱軍がすべて機能不全に陥った、というわけでは決してないものの、この勝利が与えた戦争参加者たちへの精神的影響は計り知れないものがあった。

その後は大きな戦いが繰り広げられることはなく、ハムザとその同盟国の軍がハサンの軍との会戦を避けている間に、立て直したアブドゥッラーフの軍と共に各支城を落としていった。

敵本拠地バグダードはさすがの堅城ではあったが、周囲の支城を全て落とし、補給路を絶ったことでじわじわと戦意を喪失せしめ、883年3月29日。ついにハムザは降伏を認め、3年間も続いたこの「ハムザの乱」は終焉を迎えることとなった。

そして、解放されたバグダードの城外で。

「――ダーイー、ハサン殿、此度のご支援、誠に感謝申し上げます」

アブドゥッラーフのかつての尊大さは見る影もなく、現れたハサンに対し跪き、平伏していた。

対面するハサンも疑問に思うことさえなく、これを見下ろし、対峙する。

「今回の件を受け、我が身はこれまでの誤った考えを捨て去る決意を致しました。我が身は此度、あわよくば従甥のカリフ位を簒奪し、その同じ玉座に座ることを求めていました。

しかし、それが正義では決して、ない。真の正義とは、そして我が身が剣と勇敢さとを振う目的とは、抑圧者たる帝国を打倒し、正しき教えと理想とに従事することであると。

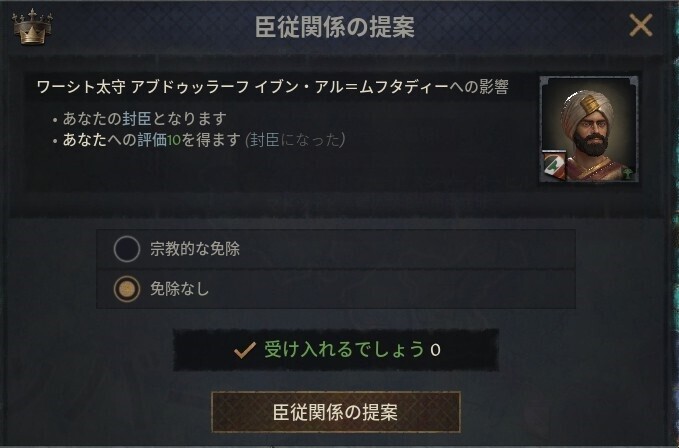

我が身は道に迷っておりました。しかし、今、正しき先導者を見出すことができました。ダーイー、許されるならば、我が身を旗下に加えていただきたく」

アブドゥッラーフの言葉に、ハサンは頷く。

「よかろう、貴殿も我が剣の一員となりて、共に大いなる悪を打ち倒さん」

「立派に務めを果たしたようだな、タナズ」

二人きりになったタイミングを見つけて、ハサンはタナズに声をかける。

彼女もまた、口元に微笑を浮かべつつ、応えた。

「ええ、御父上。私も、『宣教者の娘』としての務めも、しっかりと果たしてみせました」

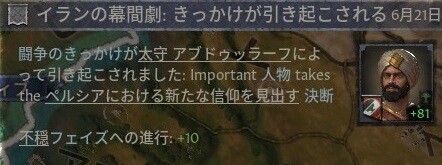

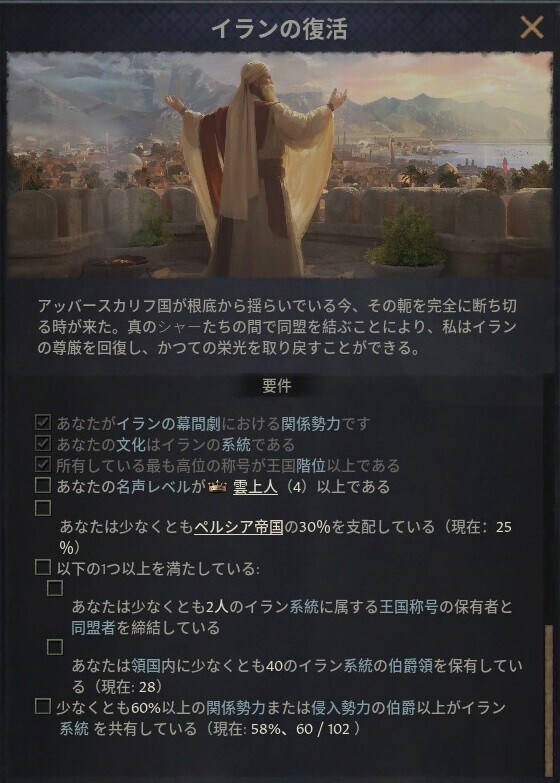

かくして、ハサン率いるザイド教団は、この戦いを経てさらにその領域を大きく伸ばし、中東一帯に対する影響力をさらに拡大させていった。

帝国内最大勢力とも言われたアッバース家の人間の改宗と臣従。

それは明確に一つのターニングポイントとなり、これを受け、近隣のアフリグ、ファールスもザイド教団との戦争を避けるべく自ら人質を差し出すほどに。

同じく侵攻の危機を感じていた教団に隣接するトルコ人たちも、自ら金銭を差し出して停戦の購入を申し出る。

逆にそれを行わないトルコ人たちに対しては、ハサン自ら出馬し、これを撃破して服従させていった。

そして、886年春。

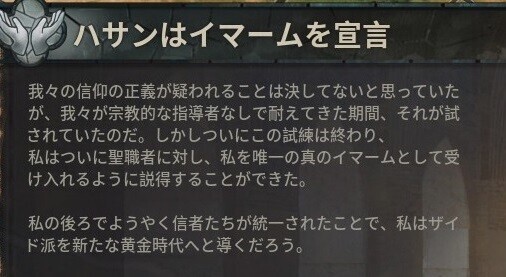

第4代カリフ・アリーの墓があるナジャフの街も獲得する。

ザイド派含むシーア派にとっても、初代イマームであるこのアリーのモスクの獲得は、ハサンらザイド派にとってはまさに悲願とも言えるものであった。

これを受け、ハサンはザイド派のイマームとなることを宣言。そして、これまでザイド派教団と呼んできたその両国を正式な国家として立ち上げ、「ザイド派イマーム国」として立ち上げることとしたのである。

「実に見事な手腕だったな。先だってのカッファーンの戦いにおける武勇、聞き及んでいるぞ」

エスファハーンで開かれた祝宴の場にて、訪れたサッファール朝君主・ヤアクーブが訪れる。

「お褒め頂き光栄です、ヤアクーブ殿」

「そのように畏まらなくても構わん。さほど、本心からでもあるまいに。それに、俺もいよいよ、貴様らの宗派へと宗旨替えをすることにしたのだ。で、あれば、むしろイマームたる貴様に対して遜るべきは俺の方ではないか?」

言いながら、クククッと笑うヤアクーブ。ハサンも合わせて笑顔を見せる。

「さて、そろそろ、聞かせてもらおうかね」

「何をです?」

「かつて、貴様が語った、『ペルシアの遺産』とやらの意味を、だ。あのときは何かとはぐらかされてしまったからな。貴様はその征服行の目的を、アッバース朝の打倒や征服、あるいはザイド派の教えを世界広めることの、いずれでもないと語った。現実には今や帝国は確実に貴様の勢力に侵食されており、ザイド派もまた――まあ俺のように打算的な考えのものも多いだろうが――確実に広まりつつある」

「改めて問う。この状況下において、貴様の考える『ペルシアの遺産』とは何だ?」

ヤアクーブの問いに、ハサンは暫し沈黙したのちに、答える。

「ペルシア帝国――その本質は、それが、あらゆる文化と信仰を超越した、リアリズムに基づく世界帝国であったということ。

そして、単一の血統に寄らず、時間変化と共にリアリズムの塗料が形骸化し、剥がれ落ちたとき、それは新たな『継承者』によって取って代わられるという、そのシステムのことであります」

ハサンの言葉に、ヤアクーブは沈黙した。仮面の奥で、どのような表情、思考が回転しているのか。ハサンの傍らに立つダブヤにも、それは想像できなかった。果たしてダーイーにはそれができているのだろうか。

「成程」

ヤアクーブはやがて、言葉を漏らした。

「故に、ザイド派との相性は良い、というわけか。その意味でザイド派の信仰を理解している者など、決して多くはないだろうがな。

貴様にとっては、ザイドという英雄の存在は特別ではなく、そのシステムこそが重要だというわけだ」

愉快気に笑うヤアクーブ。ハサンも笑顔を浮かべながら、頷く。

「良いだろう。俺も引き続き、貴様を手伝ってやることにしよう。元々、俺も古のペルシア帝国の復活は望んでいたが、貴様の考えの方が面白そうだ。

――何しろ、貴様の言葉通りであれば・・・いや、それ以上の言葉は野暮であるな」

ヤアクーブはちらりと、ダブヤに視線を送った。ダブヤはそれに気づかないふりをした。

再びハサンに向き直り、ヤアクーブは続けた。

「それでは、いよいよ最終局面へと向かおうではないか。帝国の、復活に向けて」

次回、最終回「帝国の完成とその先」へと続く。

アンケートを作りました! お気軽に投票・記載ください!

過去のCrusader Kings Ⅲプレイレポート/AARはこちらから

*1:ゲーム上ではムフティーという役職になっているが、これはスンナ派で同じくファトワーを発する権限を持つ役職であるらしいので、ここではシーア派のアーヤトッラーを用いることとする。