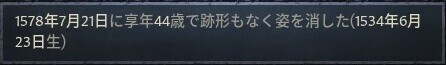

永禄3年(1560年)の桶狭間の戦い以降、破竹の勢いで勢力を伸ばしていた尾張の大名・織田信長は、天正6年(1578年)7月21日に起きた本能寺焼失事件にてその消息を絶った。

以後、織田家はその嫡男・信忠を新たな当主に据えるも、有力家臣たる明智光秀・羽柴秀吉の対立が大きな混乱へと繋がっていき、その過程で信忠もまた不審な死を遂げたのち、家督は幼年の信忠嫡子・為信の手に。

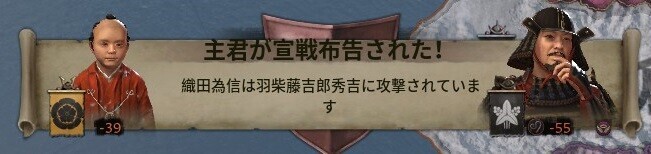

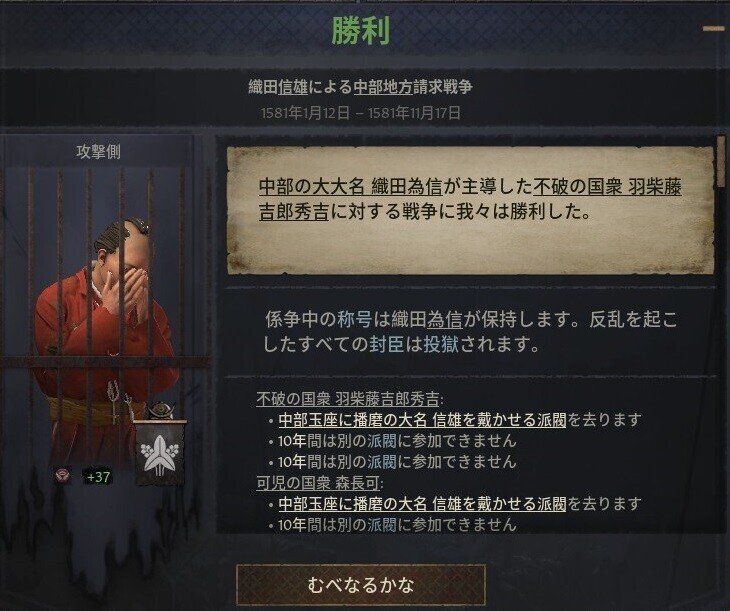

これをきっかけに秀吉は信忠弟・織田信雄を擁立し、逆賊・明智光秀が我が物とする政権の奪還を大義名分に宣戦布告。

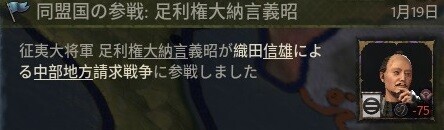

一方の光秀も、仇敵であったはずの将軍・足利義昭と信忠正室(為信生母)徳寿院との婚姻を結ばせるという離れ業をやってみせ、足利軍の参戦を実現させる。

さらには明智・羽柴と並ぶ有力家臣であった柴田勝家をも自軍に引き入れ、天正9年(1581年)1月、のちに天正辛巳(しんし)の乱と呼ばれる巨大な内紛が勃発することとなったのである。

戦いは、同年5月に大垣城近辺の安八郡で繰り広げられた決戦で為信方が勝利したことにより、為信方優勢へと傾くことに。

だが、その途上。

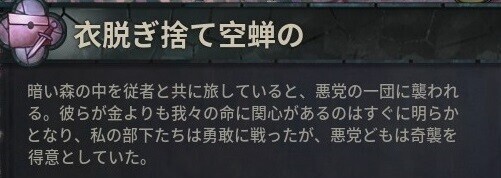

まだ決着もつききらないうちに、突如として明智家当主・光秀が、暗き森の中で暗殺者たちによる襲撃を受けてしまう。

策謀に長け、遠大な野心も確かに持っていたであろうその男は、その真意を誰に図り取られることもなく、53年の生涯を終えた。

その家督はわずか12歳の嫡男・光慶へと継承される。

果たして、明智の運命はいかに。

物語は、新たなる展開を迎える。

Ver.1.11.3(Peacock)

使用DLC

- The Northern Lords

- The Royal Court

- The Fate of Iberia

- Firends and Foes

- Tours and Tournaments

- Wards and Wardens

- Legacy of Perisia

使用MOD

- Japanese Language Mod

- Shogunate(Japanese version)

- Nameplates

- Historical Figure for Shogunate Japanese

- Big Battle View

目次

前回はこちらから

青年期

明智光秀が嫡子・乙寿丸*1は、父の死の際にはすでに12歳を迎えていた。

父の死の報せが、彼が滞在していた坂本城にもたらされた時には、さめざめと泣き崩れる侍女たちの中で、気丈にもこれをまっすぐに受け止め、自らが新たな織田家筆頭家老・明智家の当主であるという責任を引き受けることを宣言したのである。

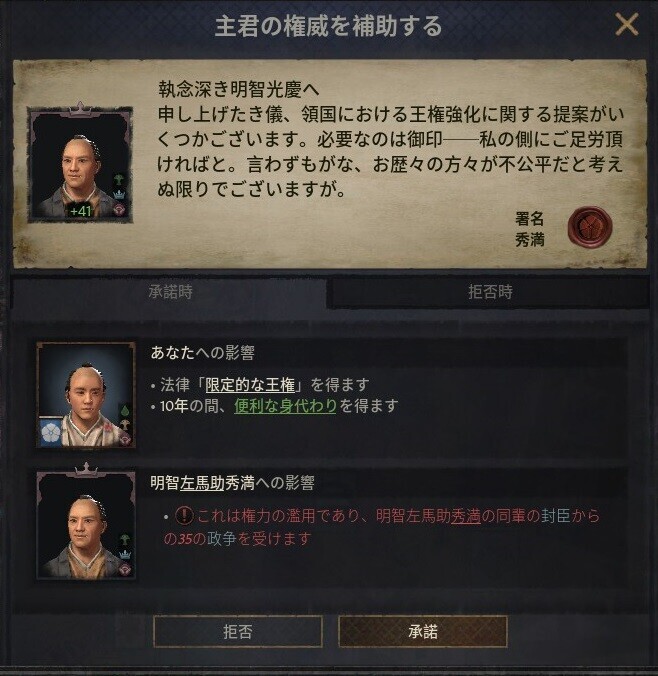

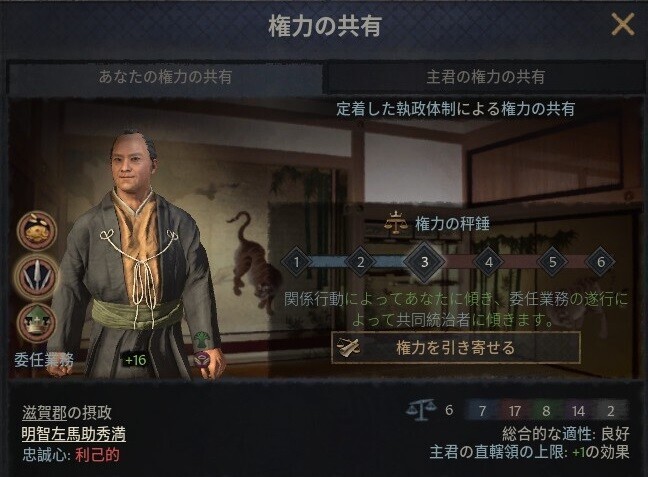

とは言えまだまだ若年であることには違いなく、教育役でもあった父の側近・明智左馬助秀満が摂政として実質的な政務を取り仕切ることとなる。

そして秀満は、その「会議」の場にも、乙寿丸の代理として出席することが認められた。

即ち、信雄・秀吉らによる反乱戦争の「後始末」を決めるべく、安土城にて開かれた会議である。

天正9年(1581年)1月に勃発した「天正辛巳の乱」は、同年10月に為信方の実質的指導者であった明智光秀が突如暗殺されるという事態が発生したものの、そのときにはすでに為信側の優勢が揺るぎないものとなっていた。

陣営の主導権はそのまま光秀に次ぐ実力者であった柴田勝家に引き継がれ、彼の総指揮の下、引き続き戦勝を重ねていったことで、同年11月19日に信雄側(秀吉側)が降伏を受け入れて講和。

そして12月16日。

ここ安土にて、その後の織田家の行末を決める会議が開かれたというわけだ。

----------------------------

「左馬助殿、大義であった。これまでの三法師様の保護、感謝申し上げる」

鷹揚に言い放ち、秀満の手より主君・三法師こと織田為信の身柄を受け取ったのは柴田勝家。光秀が死に、秀吉も失脚した今、織田家筆頭の地位は疑いようもなくこの男の手の中にあった。

「これよりはこの安土にて三法師殿の安全を御守り致す。やはり信長様の城たるこの地こそ、織田家当主のおわすところとしては相応しいですからな」

ハハハ、と高らかに笑う勝家。秀満はもちろん、その場に居並ぶ織田家重臣たちもまた、これに異を唱えることはできない。実質的に勝家が領有するこの安土に為信を置いておくということの意味は、もちろん誰もが理解していた。

「それでは、会議を始めようかの」

為信の身を侍女に渡したのち、勝家は集まった一同に声をかける。3年前、明智が二条御所にて同じように居並んだ重臣たちーー柴田含むーーに対し告げたのと同じような言葉を、今度は柴田が告げる番であった。

但し、その場に居並ぶ顔ぶれは、3年前とは少し異なっていた。

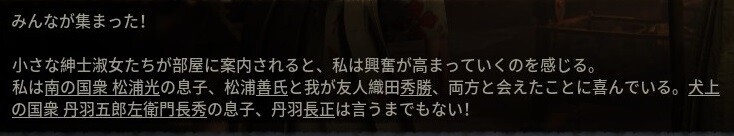

例えば丹羽長秀は3年前に引き続き、そこには並んでいた。先達ての乱では武功も挙げ、織田家内の宿老筆頭として、目付役を任ぜられてもいた。

一方、これまでは羽柴秀吉が任ぜられていた取次の地位には、南と日根、実質的に和泉の国全体を統治する役割を与えられていた松浦光が就任。

さらにはこれまで丹羽長秀が任ぜられていた家宰の地位には堺の豪商・津田宗及が就任するなど、織田政権の質的変化が顕著に表れる評定衆の構成となっていた。

即ち、これまでの織田信長という偉大なる存在に付き従う武人たちによる軍事的連合体から、それぞれの得意分野を活かす内政的統治組織への変貌。

その頂点に立つのが、柴田勝家。それはまるでかつての織田信長の地位についているかのような、絶対的な存在となりつつあった。

もちろん、秀吉は失脚すれど未だ明智家は織田家内筆頭として、無視することのできない存在であることは間違いない。

ゆえに、秀満も当主代理としてこの場に列席することは許されてはいたものの、席次は末席であり、また発言権もないに等しいものであった。

それどころか、どこか明智家に対する猜疑心――すなわち、やはり織田信長・信忠父子を弑したのは光秀ではないのか?――を込めた目で見られている心地がし、秀満としても実に肩身の狭い思いを強いられる場でもあった。

その温度感は、子どもたちにも伝播するものなのか。

安土城で評定が開かれていたその時、当主として秀満に同行し当地を訪れていた乙寿丸は、従者たちの図らいにより、同年代の子どもたち同士で遊ぶ機会を与えられていた。

だが松浦光の嫡男・万満(善氏)や丹羽長秀の次男・宮松(長正)らが光慶を見やるその目つきはどこか疑わしそうな色が混じっており、元来慈悲深く優しい性質をもっている乙寿丸は何とかして彼らと仲良くなろうと試みていたものの、決してうまくはいかなかった。

だが、一人だけ違った少年がいた。於次丸と呼ばれていた彼は、織田信長の四男であり、現当主・織田為信の叔父にあたる人物ではあるものの、兄の信雄の反乱もあり、その立場は現織田家内では微妙なものとなっていた。

言わば、共に似たような境遇にあった乙寿丸と於次丸。

年齢も近いこの二人の間に友情が芽生えるのも時間の問題であった。

「乙寿、ワシは織田家はこのままではいかんと思っとる」

御次丸は神妙な面持ちで乙寿丸に語る。

「柴田も、松浦も、丹羽も・・・織田に仕えるべき臣下たちがみんな、今や主君を差し置いて好き勝手やっておる。そうは思わんか?

今はそれでも柴田殿の下でまとまっているように見えるが、その柴田殿ももう六十。そう長くはないし、柴田殿の息子の庄左衛門も我らと同じ12歳。しかも親父さんと違って気弱なところがある」

「柴田殿が亡くなれば、織田家はすぐにバラバラになるだろう。我が兄たちがそれを纏められるだけの器量があれば良いが・・・」

「そのように思う」

そう言って御次丸は、乙寿丸に向き直る。

「ワシはお前に期待しておる、乙寿。お前の父君、十兵衛殿のことは、ワシも、どこか恐ろしく思うところもあった・・・だが、お前とこうして過ごしていると、お前は頭がいいし、それに人に対しても優しい」

「それを言うなら御次、お前だって」

乙寿丸が言うと、御次丸はかぶりを振った。

「ワシにゃあ無理だ。兄上たちのことを悪く言ったが、ワシはそれ以上に向いていないことは理解しとる。補佐するだけならまだしも、織田家三万のカシラを張って統率する姿は想像することもできん」

じゃが、と御次丸は続ける。

「お前にならそれが能うと信じとる。お前なら、ワシも主君として仰ぐこともできよう。もしそのような時が来たら、全力でお前を支援してやるつもりだ」

「ありがとう、御次。でも、きっとそんな時は来ないよ」

乙寿丸は自嘲気味に笑う。

「明智家は今や織田家二代当主の命を奪った張本人として疑われている。お前がそう思っていないことは分かってるけれど、織田家全体としてはそうでは無い。もし明智家が再び力を取り戻したとしても、周りがそれを許そうとしないだろう」

そこまで乙寿丸が告げたところで、従者たちが部屋にやってきて乙寿丸たちを呼ぶ。

会議が終わったのだ。

------------------------------

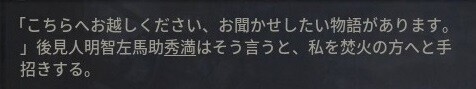

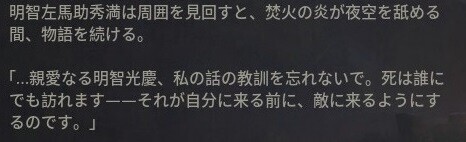

「左馬助、表情が固いな」

安土からの帰り道。日が暮れた為に焚火を囲み暖を取っている中で、秀満の表情に気がつき、乙寿丸が心配そうに声をかける。

秀満もそんな主君の気遣いに例を告げつつ、思い詰めたような表情で近寄り、声を顰めた。

「乙寿丸様、お耳に入れたき事が御座います」

秀満の口から語られた言葉は、乙寿丸にとっては衝撃的なものではあった。

戦いの中で討ち取られたと説明されていた父・光秀が、実は秀満も知らぬ隠密の行動の中での謀殺であった事。

そして、その犯人は恐らく、その時父の味方であった誰かの中にいるであろうこと・・・いずれにせよ、父が誰と会おうとしていたのか、秀満も内々に調査を進めているものの、今のところは何も判明はしていないこと。

「いずれにせよ、乙寿丸様。我々はこのまま座して、明智家の今後の命運を待つべきでは御座いませぬ」

険しい顔をした秀満の言葉に、乙寿丸は頷く。

「恐らくはまた、織田家内でも混乱が訪れる事でしょう。そのときに我らは立たねばなりませぬ。そのための準備も・・・」

「死は誰にでも訪れますーーそれが自分に来る前に、敵に来るようにするのです」

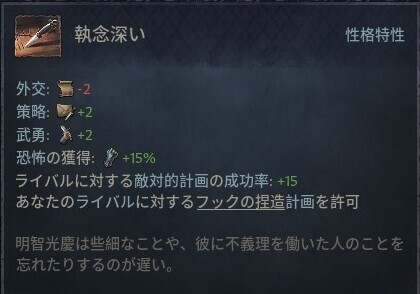

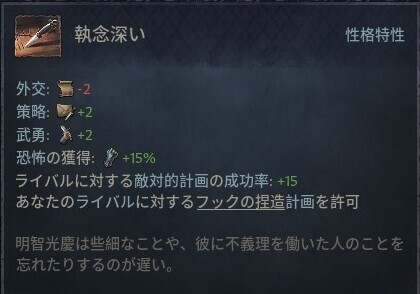

秀満の言葉によって、光慶は彼の性質の最後の1ピースが嵌められることとなった。

即ち、節制に満ちて慈悲深い性格に育った彼が最後に手に入れた、「執念深い」性格。

彼は明智家の思いを継承し、真の当主たらんとしていた。

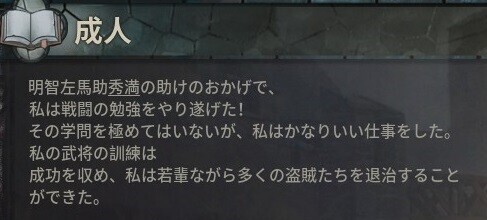

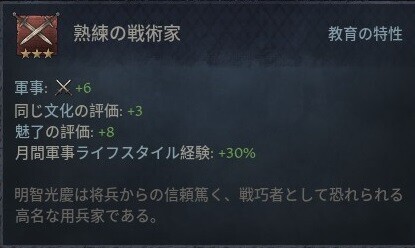

そして、4年後。

乙寿丸は元服を迎え、名を十五郎光慶と改める。

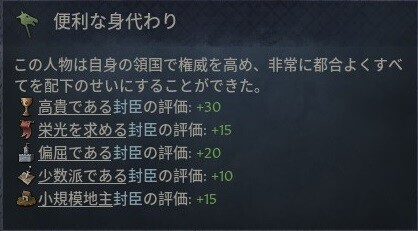

彼は鬼左馬助と呼ばれた後見人・秀満の薫陶を受け、彼は稀代の軍略家としての成長を果たしていた。

秀満もまた、摂政として十分な働きを見せてくれていた。幼き主君に不安を覚える家内の纏め役として、その批判を一身に受けながらもこれを納得させ、新主君・光慶の威信を高めることに奔走してくれていた。

織田家内での逆風にも関わらず、秀満の尽力により着実に明智家の威厳も取り戻されつつあったのである。

そんな中、その事件が起こる。

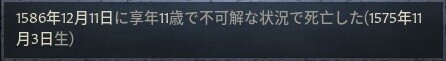

すなわち、織田家当主・為信の、「不可解な死」である。

織田家は再び混沌の中へと身を沈めていく。

そして光慶もまた、否応なしにそこへと飲み込まれていくのだろう。

その日に向けて

その報せを受け取った柴田勝家は、すぐさま安土で会議を開くべく、宿老たちを呼び寄せた。

天正14年(1586年)12月13日。城内で円陣を組むのは5年前と変わらぬ柴田勝家、丹羽長秀、松浦光、津田宗及ら四宿老の顔ぶれ。そこに若き光慶は招かれず、秀満と共にその他の評定衆らと共に部屋外で待機を命じられていた。

「さて、此度は実に遺憾な事。織田家家督、如何にせん」

勝家はいつも通り座長の装いで他3名に水を向ける。だが、5年前と比べその声には張りがなく、その表情も心なしかやつれ、疲労の色が濃いものとなっていた。

もはや柴田も、長くはない――この場にいる他3名の宿老は、皆一様に「柴田亡き後」を踏まえた決議をすべく頭を働かせ始めていた。

最初に口を開いたのは松浦だった。「やはりここは、年次から言っても三介様にお任せするのが適切では?」

松浦の言葉に、勝家はぎろりと鋭い視線をそちらに向ける。

「五年前、三法師様に刀を向けた三介殿に譲ると? それは最も有り得ん選択だろうに。それであれば、弟君とは言え年は同じ三七殿の方がより望ましい」

しかし松浦は怯むことなく、続ける。

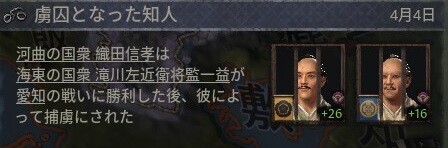

「確かに三七殿も三介殿に劣らぬ権利はあるでしょう。ですが、三七殿は、こう言っては何ですが、家内からの評判は決して良いとは言えないことは、柴田殿もご存じかと思います。先の乱では独断で動いた末に、滝川殿にしてやられ敗戦・囚われの身となる醜態も晒しておりました故」

「それはその通りだが、評判という意味では三介殿も同様ではないか。何よりも乱を引き起こし、そして敗北したのだから」

柴田の言葉に、松浦はこれをじっと見据えた上で、返した。

「ですが、三介様には強力な後ろ盾がおりまする」

松浦の言葉に、柴田は信じられないというような表情を示した。

「貴様が言っているのは・・・あの猿のことか? 強力な後ろ盾? 三介殿と共に反乱の責を問い蟄居させられている身分ではないか!」

「――その羽柴殿に対し、織田家内では復帰を望む声が日増しに大きくなってきているのです」

津田宗及が口を挟む。

「そして、その羽柴殿が推薦する三介様を新主君とし、かつて信長公がご存命だった頃の強き織田家を復活させることを」

「き、貴様ら――何を言っているのだ! そんな・・・」

興奮し、立ち上がらんばかりの勢いを見せた勝家だったが、途端に咳き込み、背中を曲げて苦しみの表情を浮かべる。

「貴様ら、よもやあの猿めに誑かされて・・・」

声に掠れたものを含みながらも、鬼のような形相で松浦と津田を睨みつける勝家。しかし二人は平然とした様子でこれを受け止めており、勝家は次いで隣の丹羽長秀へと視線を送った。

しかしその長秀もまた、勝家の視線を受け止めると目を伏せ、首を振った。

「柴田殿、お気持ちは分かりますが、私もお二人と同意見です。もはや、織田家は早急な立て直しが必要であり、その上でかの羽柴殿の聡明さは必要不可欠なものとなります。さもなければ――」

長秀は勝家の目を覗き込むようにして告げる。

「・・・御身亡き後、この織田家は明智殿によって乗っ取られましょうぞ。十兵衛殿の従弟にあたる明智左馬助なる御仁は、決して油断できる者で御座いませぬ」

その長秀の言葉が決め手となり、勝家も決定を受け入れる他なくなった。

かくして、織田為信の死という緊急事態を受け、新たな当主の座をかつて反乱を起こした織田信雄が継承することとなった。

そしてそれは、同様に反乱の首謀者として失脚させられていた羽柴秀吉の復帰を意味する出来事ともなったのである。

---------------------------

「――まさかこうも上手くいくとはな、半兵衛、やはりお前は頼れる男だよ」

「いえ、藤吉郎様・・・五年前は寧ろ我が失策が故、大変なご苦労をお掛けすることになってしまいました。何とか今回、その挽回が出来ているのであれば大変有難きことでございます」

主君・秀吉の言葉に、その右腕にして稀代の軍師・竹中半兵衛重治が恐縮したように告げる。

「その意味ではワシも同様だ。気を引き締め、同じ失敗を繰り返さぬよう、万全の準備を整えてここまでやってきた。この手を、汚してでもな・・・」

そう言って秀吉は少しだけ暗い顔を見せる。

「藤吉郎様、そうお気を落とさぬよう。我々はただ、少しばかり『唆した』までです。決断も決行もすべてかの者が意志によるもの。我々はその結果を拾っただけに過ぎませぬ」

「慰めんでも良い。それにもう、覚悟は決まっちょる。五年前のような甘さは見せん。油断もな。その意味では、やはり最も警戒すべきは――」

「ええ、明智家でしょう。光秀殿亡き後では御座いますが、その嫡子の後見人となっている左馬助殿がなかなかの曲者」

そう言って重治は彼にしては珍しい、やや攻撃的な表情を見せた。何しろ、5年前、彼らを窮地に追いやったのがかの明智光秀とその側近・秀満だったのだから。

「その点についてももう、策は練っているのだろう?」

秀吉の言葉に、重治は頷いた。

「ええ、仰る通りです。

あの明智家こそ、織田家の――そして藤吉郎様の、理想とする秩序の最大の障壁となります。彼らが本来の力を取り戻すよりも前に、事を進めねばなりません」

----------------------------------

---------------------

------------

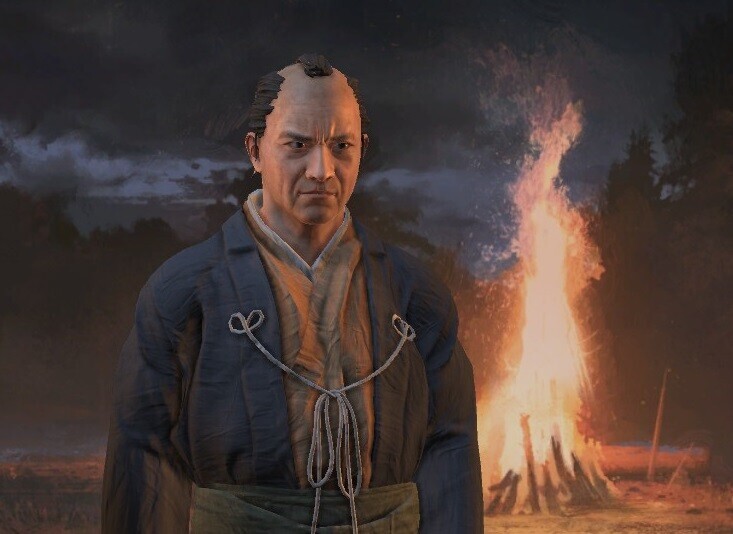

天正15年(1587年)1月9日。

「これはこれは、左馬助殿。御一人でお越しになられるとは、珍しい」

家康が柔和な様子で出迎えたのは、明智左馬助秀満。普段は主君・光慶の護衛兼補佐役として常にその傍らに付いていることの多い彼であったが、この日は供回りも連れず単身でこの浜松を訪れていた。

「ええ、少しばかり、内密の御頼み事が御座いましてね・・・」

「左馬助殿の御頼みとあれば、我々も断るわけにはいきますまい。十余年前、十兵衛殿と左馬助殿がおらねば、我々が今こうして三河と遠江を保持し続けていることなど、夢の又夢だったやもしれませぬからな」

ハハハ、と快活に笑う家康。それを見て、少しばかり緊張していた様子の秀満の表情も、幾分か柔らかくなったように感ぜられた。

「して、その内容とは?」

家康の促しに、秀満は頷きながら口を開く。

「・・・十余年前、徳川家が危機に瀕していたように、今や我々が危機の渦中に御座います。

知っての通り織田家は現在、織田三介殿、その実態は背後で糸を引きます羽柴による支配が行われております。六年前、彼らが織田を乗っ取ろうとした際に、我々明智や柴田が邪魔立てをしたことによって彼らは不遇の時代を過ごしておりましたが、今やその立場は逆転。

間もなくして明智はその復讐を被ることになるでしょう。最悪の場合、十五郎様のお命も危うい」

秀満の言葉を、家康は静かに聞いている。秀満は少しばかり前のめりになり、家康に迫る。

「徳川殿。何卒、我らにお力を貸して頂きたい。これが貴殿らにとっても危険なことであることは重々承知。しかし、拙者もこのまま座して運命を待つわけにはいかぬのです。動かねば・・・」

そこまで聞いて、家康は深く頷いた。

「承知いたしました。左馬助殿、最初に言った通り、貴殿らのたってのお願いを、お断りするような薄情を身共も持ち合わせておりませぬ。良いでしょう。貴殿らが羽柴に対抗し立ち上がりし時は、我々徳川も共に立つことをここに約しましょう」

笑顔と共に力強く告げた家康の言葉に、秀満は満足し、深々と頭を下げた。

----------------------------------

---------------------

------------

「あのような約束をして、良かったのですか? まさか本当に、彼らの謀反に付き合うつもりでは」

秀満が浜松を発った後、家康の側近・本多正信が訝し気に主君に問う。

「無論、その時は参戦致す。内密の約定とは言え、これを無下にすることは徳川の名を傷つけることになるからな」

家康の回答に、正信はさらに疑念の皺を深くする。それを見て家康は笑う。

「何、お前の言いたいことは分かっておる。儂だってそう単純な男ではない。あくまでもこれは借りだ。目先だけでなく、あくまでも将来的に投資すべき価値がどこにあるのかを見据えての行動だ」

「――光秀公亡き後の明智家であっても、羽柴家を上回る価値があると?」

正信の言葉に、家康はフ、と微笑を零す。

「分からん。だが、少なくとも、危険を恐れずに賭けるべきときがあることを、儂は知っている。今がそのときだということもな」

「――して、ユリウス・カエサルはガリアを征服致しました。それは実に非道なる行いであると同時に、実に合理的かつ効果的な方法であったのです」

天正15年(1587年)10月26日。

光慶はこの日もまた、秀満に朝から晩まで軍事についての教練を叩き込まれていた。それは確かに学びが多く、着実に実戦に向けた知見が増していく手応えを光慶は感じていたが、同時に不安も抱えていた。

「なあ、左馬助」

「何でしょう、十五郎様」

光慶は教練を行う秀満をじっと見つめる。

「何かこう・・・焦っておらぬか? 確かに一早く軍事の鍛錬を積んでいくことは重要だとは思うが、あまりにも性急過ぎるようにも思える。儂も早く一人前の将になりたいとは思ってはいるが、それにしたってお前や内蔵助、次右衛門もおる。そう焦らなくとも・・・」

「そうはいきませぬ」

光慶の言葉を、秀満はぴしゃりと否定する。

「十五郎様ももう立派な明智家当主。その当主が、先頭に立って軍を率い、堂々と指揮することが全軍の士気に影響するのです。もちろん私や内蔵助が十五郎様を存分に支援させては頂きます。それでも、我々もまた・・・何が起こるか分かりませぬ。いざというときに、十五郎様がこの明智家を引っ張っていく必要があるのです」

有無を言わせぬ秀満の言葉に、光慶も怯み、言葉を失ってしまう。

その様子を見て、秀満は少しだけ口元を緩めた。

「それに・・・十五郎様も先日、御父君となられたのです。もう、私がすべてをお支えするべき時でも御座いませぬ」

「そう、だな・・・」

息子のことを思い出したのか、少しだけ照れ臭そうに笑う光慶。それを見て、秀満もまた喜びを共有するかのように笑みを浮かべるが、すぐさまそれを真剣なものに切り替え、改めて向き直った光慶に語り掛ける。

「十五郎様」

並みならぬ秀満の様子に光慶も気を引き締める。

「そんな私の・・・最後の我儘をお聞き下され。

間もなくして、私は明智の名を背負い、羽柴――ひいては、現織田家当主・信雄様へ謀反の兵を挙げまする」

思いも寄らぬ言葉に、光慶は目を丸くする。

確かに、ここ数ヶ月、家内の兵たちは忙しく走り回り、軍奉行の斎藤内蔵助利三も、常に何かしらの準備を進めている様子は見られていた。だが、それはあくまでも、織田家全体の外征が控えている中での戦準備だとばかり思っていた。

それがまさか。

「これは、十五郎様の御意思ではなく、その摂政として権力を欲しいままにしていた我が身の勝手な行いによるものとなります。すでに先達て、十五郎様には内密に、三河の徳川殿ともお会いし、助力を得る算段を付けております。また、羽柴が力をつけてから我々同様に冷遇されるようになった柴田殿にも、6年前と同様に助力頂けるよう、遣いを出しております。準備は万端であり、負けるつもりは御座いません。

ですが、十五郎様。もしも、もしも万が一、我が身に何かがあったとき。そのときは十五郎様が真に明智家当主として、責任をもってこれを率いねばなりませぬ。

・・・私も明日から、いよいよ本格的に動き出すつもりであり、ここ坂本を発つ予定です。今日が最後の鍛錬となるでしょう」

光慶は何も言えなかった。「儂も行く」と言うことは簡単ではあったが、それがこの危機的状況にある明智家の当主としては実に無責任な言葉であることも重々承知していた。

何より、決意を固め光慶に打ち明けた秀満のその瞳の奥の光の強さに、光慶は今はまだ何も言える立場にないことを理解していた。

故に、光慶は一言だけ、告げた。

「分かった。・・・左馬助、必ず、生きて帰ってくるのだぞ」

秀満は頷いた。

そして、いよいよ、その日がやってくる。

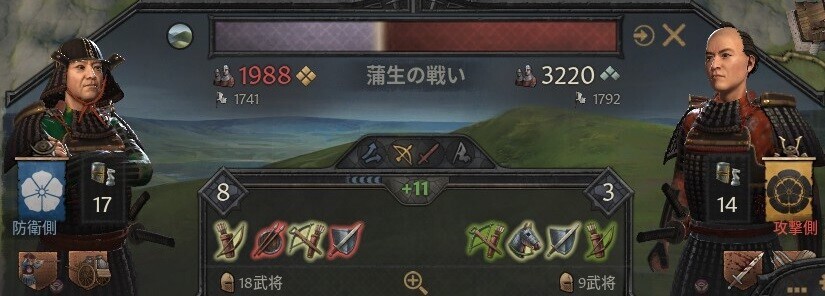

愛知川の戦い

天正15年(1587年)11月12日。

明智家当主・明智光慶が摂政・明智左馬助秀満は突如坂本で挙兵。主君である織田家当主・織田信雄に対し、退位と織田家の支配権を要求し宣戦布告を果たした。

さらに、これに呼応する形で三河遠江の大名・徳川家康が挙兵。明智家に対する与力を宣言する。

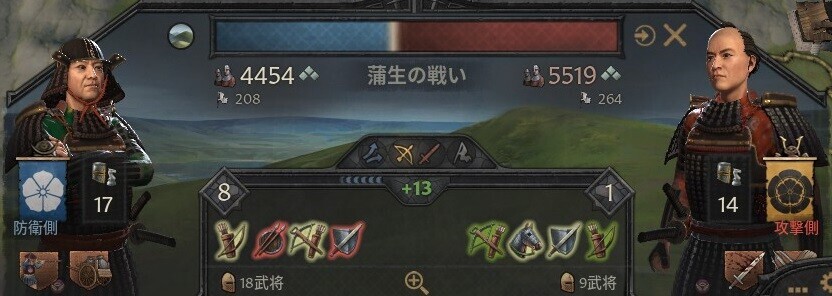

徳川の兵2,500と合流し合計5,000を超える兵となった明智・徳川連合軍は、直ちに南近江の諸将に進軍し、瀬田城の山岡景宗、永原城の佐久間信栄らをわずか半年のうちに次々と降伏せしめるなどの快進撃を続けていた。

そして柴田勝家が守る安土城周辺も平定し、これを取り囲む格好に。

すでに勝家のもとには、共に兵を挙げて協力するよう遣いを出して説得を続けている。なかなか動く決心を起こさぬ勝家ではあるが、こうして明智・徳川連合軍の強さを見せつければ必ずや折れることだろう。そしてそのときには総兵力においても織田・羽柴連合軍を圧倒することができ、勝敗はほぼ決することとなる。

秀満は安土周辺の支城に最低限の兵を残しつつ、続いて蒲生氏郷が守る目加田城、丹羽長秀が守る佐和山城へと兵を移動させていった。彼らが降伏すれば、いよいよ勝家の気持ちも決まるはずだ。

同時期。安土城内。

すでに何度目か分からぬ柴田勝家の説得のために、その男はまたも階段を昇り、天守へと向かっていった。

村井貞成。信長時代の京都所司代であった村井貞勝の息子で、彼自身も信長の馬廻衆として重用されていた男。勝家とは父の代から懇意にしている相手であり、父と勝家との間には深い信頼関係が結ばれていたことからも、此度、勝家調略の大役を秀満から与えられていた。

しかし、度重なる説得にも関わらず、中々勝家も首を縦には振らなかった。かと言ってこれを明確に拒否するわけでもなく、こうして実際に明智が反旗を翻したのちも、どっちつかずの態度を取り続けていた。

今日こそは・・・すでに、目加田・佐和山も陥落間近と聞く。それらの状況を話せば、きっと柴田殿も決断されるはず。そう自分に言い聞かせて貞成は天守に到着するが、そこにすでに先客が訪れていることを知った。

座敷に通された貞成はその男の姿を見て、思わずぎょっとしてしまう。

「竹中半兵衛・・・」

男が振り返り、貞成を見るなりにこりと笑った。

その向こうにいる柴田勝家も貞成に気付き、告げた。

「待たせたな、村井殿」

その言葉は、貞成がここ数ヶ月待ち続けていた言葉であったが、それをこの男の前で告げる意味がすぐには理解できなかった。

「ここ数ヶ月、儂はこれを待っていたのだ。この結論が出ぬ限りは、儂も決断しきれなかったものでな」

そう言って勝家は手に持っていた書状を掲げる。貞成も目をこらしてそれを見ようとするが、当然中身までは分からない。

勝家は告げる。

「10年前の信忠公暗殺の首謀者を明らかにする、確たる証拠だ」

貞成は目を丸くする。一体何のことだ?

「はっきりとは書いてはいないが、確かにそれを示唆する内容が書かれておる。署名欄には・・・明智秀満の署名。これは明らかな謀反だ。今起きている動きや6年前の羽柴の動きとは比べ物にならない、織田家に対する明確な裏切りである」

貞成の顔面が蒼白になっていく。一体、何を・・・

「儂はかつて、家中の流言に惑わされ、上様に弓引く過ちを犯した。二度とそのようなことをするまいと誓ったはずにも関わらず、結局は再び過ちを繰り返してしまっていた。本当に誅すべき極悪人とは、かくも身近にあったのだ。

村井殿、ご安心めされよ。貴殿も何も知らなかったのだということは承知しておる。すぐに我々のもとに帰参せよとは申さぬ。ただ、暫く、この戦いが終わるまでのわずかな時を、この城で過ごしてもらうぞ」

そう言って勝家は立ち上がった。貞成はもはや抵抗することもできず、襖を明けて現れた侍たちに抱きかかえられるようにして部屋から運び出された。

「御英断、感謝申し上げます」

「フン・・・貴様らのことは、変わらず生け好かぬと思っておる。だが、改めて、我が仕えるべきは織田家であり、上様の残された御子息様方であるということを、今一度理解したまでだ。これを仇なす者は、例え誰であろうとも、全力で成敗する。誰であろうとな」

「ええ・・・承知いたしました」

目の前の男の気迫に、竹中重治も思わず怯み、後退りをする。

だが、いずれにせよその策は成功した。

これで勝敗は決したのだ。

-------------------------------------------

天正16年(1588年)7月24日。

目加田城を陥落させた明智・徳川連合軍のもとに、慌てふためいた伝令がやってくる。

「――ご注進! 安土城にて突如、織田・羽柴連合軍5,000が現れ、包囲を突破。さらに、安土城から柴田軍の兵も馬を出され・・・」

伝令の言葉を聞き終わるより先に、秀満は陣幕を駆け出し、安土城を臨む愛知川の川岸にまでやってくる。

その視界の先には、川に向けて近づいてくる数千の兵の数。

そしてその兵たちの頭上には、およそ三種類の旗がはためていた。

「してやられましたな、左馬助殿」

呆然と立ち尽くす秀満の背後から、家康が声を掛けた。

「これで総兵数においても逆転されました。合わせて坂本・三河への最短距離も断たれた形に。如何に致すか」

家康に問われ、秀満は覚悟を決めた表情で告げる。

「このようなときに備え、策は考えてあります。我らが明智、その名を誇りと共に遺すために。

内蔵助、そして徳川殿・・・何卒、ご協力願いたし」

------------------------------------

----------------------

----------

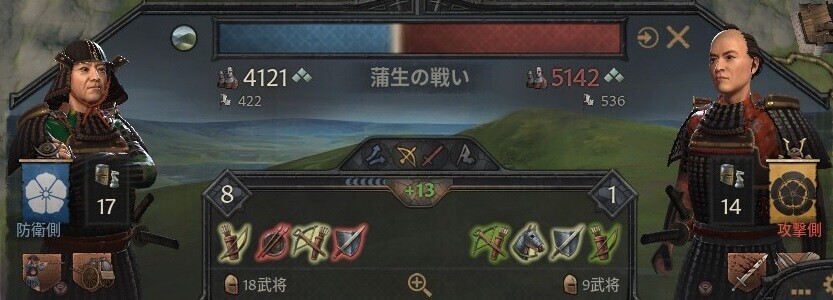

愛知川沿いに到着した織田軍の先手部隊は、川向こうに居並ぶ明智軍の中央に、軍馬に跨る一人の偉丈夫の姿を捉えた。

その男が馬の前脚を掲げ、その左手を天に突き上げたかと思うと、その周囲の兵らが一斉に咆哮。次の瞬間、盾を持った敵前衛兵たちが腰を上げ、一気に川に向かって走り出したのである。

「来た! 来たぞッーー!!!」

途端に恐慌に陥る織田兵たち。明智軍は間も無く川中に入り、浅瀬を水を掻き分けて突き進んでいく。

「鉄砲隊! 早く構え、撃て!」

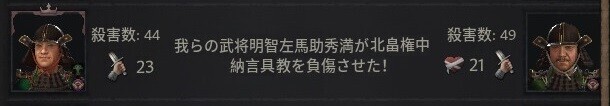

先手衆を率いる北畠具教の叫び声と共に構えられた鉄砲から放たれた銃弾は、しかし殆どが明智兵たちに直撃することはなく、あっという間に彼らは渡河を完了。一気に北畠隊に正面から襲いかかった。その背後では馬に乗った指揮官・明智秀満が、叫び声と共に手中の剣を振い、兵たちを鼓舞していく。

「掛かれッ! 掛かれッ! 明智の名にかけて、この死地を切り開かん!」

「――これが世に聞く鬼左馬助か」

潰走する北畠隊を見やりながら、その後方に構えていた柴田勝家は唸る。

「だが、儂らがここで怯んではならぬ。二度目の裏切りの償いを果たすべく、この命に代えても、我らが柴田隊でここを守り切るぞッ!!! 掛かれぃ!!!」

勝家の言葉と共に周囲の兵たちが鬨の声を上げる。そして勝家を先頭にその千の兵たちが一気に前進し、快進撃を続けていた秀満の軍に襲い掛かった。

「――くっ、一旦退くぞ!」

秀満が号令を出すとただちに明智兵らは反転し、先ほど渡ってきた愛知川を今度は逆に渡り返す。

「させるかっ! 追い首を取れ! ここで明智を完全に潰すのだ!」

勝家の言葉と共に猛獣の如き勢いで川を渡り始める柴田兵たち。その槍や刀に捕まり、何人もの明智兵たちが川底に沈んでいった。

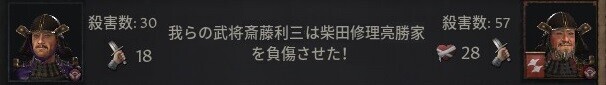

だが、逃げ延びて彼岸へと到達した秀満の軍と入れ替わるようにして、黒備えの明智鉄砲隊、斎藤内蔵助利三の部隊が構え陣取っていた。

「撃てッーーー!!!」

利三の号令と共に放たれる無数の弾丸。先ほどの羽柴先手衆のそれとは異なり、その殆どが柴田の軍勢を直撃する。盾もなく追い縋っていた彼らは次々と倒れ、愛知川を赤く染め上げていった。

立ちこめる硝煙。しかしそれが晴れた先に見たのはーー。

「掛かれェッ!!!!掛かれェッ!!!!」

閻魔の如き迫力で叫ぶ柴田勝家の姿。仲間たちの亡骸を踏み越えながら、柴田隊の生き残りが決死の形相で斎藤隊へと迫ってきていた。

「――ここまでか。退くぞッ!」

反転し、撤退する斎藤隊。その先には、再び赤備えの秀満の部隊があった。

「――左馬助」

すれ違う瞬間、秀満に声をかける利三。

「十五郎様を、よろしく頼む」

秀満の言葉に、利三は頷いた。

「――皆の者!」

残された兵たちの中央で、秀満は叫ぶ。眼前には迫り来る柴田の鬼兵たち。

「ここが我らの死に場所だ! だが、我らは唯では死なぬ!

我らが明智の名を汚さんとする者らへの復讐の為に、奴らの一人でも多くの血をこの愛智の地に流そうではないか!

我らこそが誇り高き――明智の兵士たちであるッ!!!」

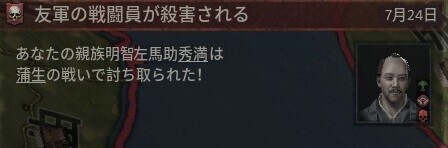

――ああ、十兵衛様。

私は、貴方のようにはうまくはやれませんでした。

それでも、明智の名を遺すべく、やるべきことはやれたと思っております。

どうか・・・そちらでもこの不肖左馬助を、その傍らに置き給う――。

------------------------------------

----------------------

------------

「――なぜ、戦わせなかった! 目の前で同胞たちがやられているのをなぜ、みすみす見殺しにしなければならないんだッ!」

退却中の徳川軍の中で、本多平八郎忠勝が吼える。彼は明智軍の背後に控える徳川本隊の一番備えを担当しており、鬼柴田が迫りくれば真っ先に迎え撃つ覚悟でいた。

しかし、敗走する斎藤利三隊と入れ替わりに明智秀満隊が前に出たかと思えば、大将の徳川家康から出された下知はすかさずの退却。実質一切の槍働きをすることなく、徳川軍は退却を命じられたというわけだ。

その後の秀満の奮闘により、徳川隊はほぼ無傷で三河への帰路を得ることはできた。

しかし、勇猛を誇りとする忠勝にとって、これは屈辱でしかなかった。

「大将、なぜ・・・!」

「よせ、平八郎」

家康にまで食ってかかろうとしていた忠勝を、本多正信が止める。

「これは、左馬助殿が我らに託したことなのだ。明智が家を遺すべく――そして、再び彼らが立ち上がったとき、そのときこそ我らが勝利を得るべく」

「その通りだ」

家康が振り返り、二人を真っすぐに見つめた。

「此度は敗北した。だが、彼らに賭けた儂の戦いはまだ終わってはおらん。

あの男が遺した明智を信じよう。最後に勝利を得るのは、我らなのだから」

------------------------------------

----------------------

------------

坂本にて待機していた光慶のもとに、その報せが届いたのは愛知川の戦いの3日後であった。

間もなく傷ついた多くの兵たちと共に帰還した斎藤利三は、子細と共に、いかに秀満が勇敢に戦ったのかを光慶が語った。

それを聞いた光慶はただ一言、「そうか」とだけ答えたのであった。

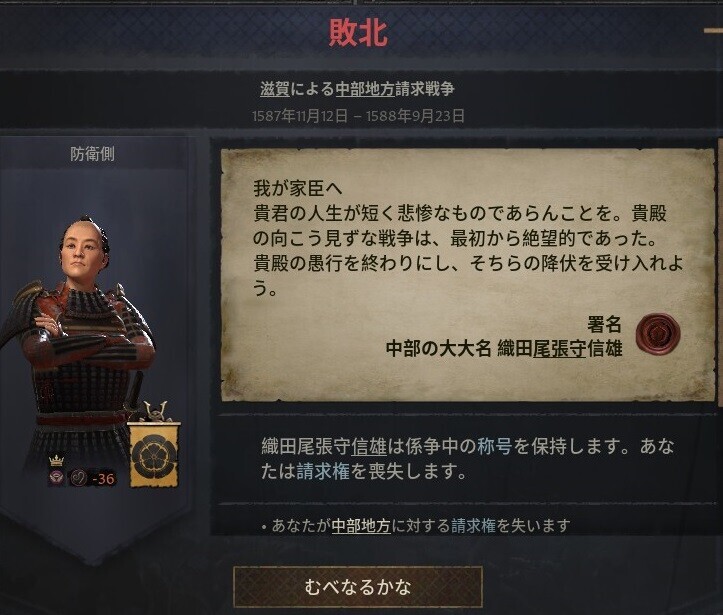

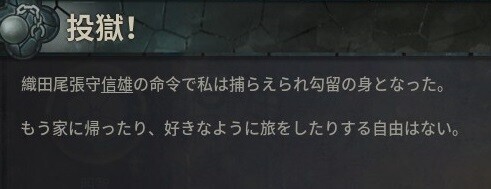

間もなく、織田・羽柴・柴田連合軍が坂本城を包囲。天下の堅城と名高い坂本城は5千を超える織田連合軍の包囲網の中でも数ヶ月は十分に耐えられるものではあったが、光慶は早々に降伏を宣言。明智秀満によって開かれた織田家に対する反逆戦争は一年も経たずして明智家の敗北という形で終焉を迎えることとなった。

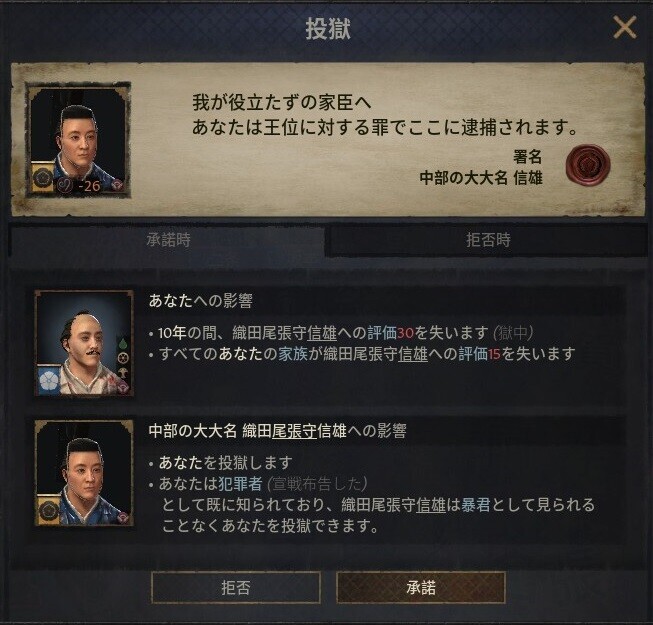

その後、この戦争の責を問われ、明智家当主・光慶のもとに、織田家当主・信雄からの「出頭命令」が下される。

これを拒否したところで、すでに敗北した明智家が敵うはずもないため、光慶は受け入れざるを得ず。

ただちに織田家の官吏たちが坂本城に押し寄せ、「明智光慶による謀反の意」を示す証拠を集め始めた――が。

「――何も証拠は、見つからないと」

「ええ。あらゆる政務に関する書類は勿論、その他あらゆる謀略・陰謀・謀反を示唆する書状の数々も、何一つ光慶殿の署名によるものはなく、すべて秀満殿の署名・捺印に終始しております。横領を働いていた証拠も見つかり、ここから分かることは明智秀満という男が明智家を完全に掌握し、その全ての権限を独占していたこと、そして当主である光慶はその一切に何ら関わっていなかったという事実のみです」

竹中重治の言葉に、羽柴秀吉は唸る。

「じゃあ何だ・・・明智光慶はシロだっていうのか? すべては秀満の独断であり、光慶は何も知らなかったと?」

「少なくとも、書面上から分かることは」

秀吉は暫し考え込んだのち、立ち上がる。

「どちらへ?」

「――奴が本当に世間知らずの坊ちゃんなのかどうかを、確かめてくるんだよ」

岐阜城地下。

牢に捕えられし明智光慶の前に羽柴秀吉が立つ。これを見上げる光慶の表情には、怯えの色が濃く映っているように、秀吉には思われた。

「――明智光慶。此度の謀反、貴殿は何も関わっていないのか? すべて、左馬助殿がやったことだと?」

秀吉の言葉に、光慶は目を見開き、そして――何度も首を縦に振った。

「私は・・・そのようなこと、思いも致しませんでした。私は政務に関するあらゆる権限を奪われ、ただ狩りと鍛錬を繰り返すのみ。まさか、左馬助がかような陰謀を企んでいようとは・・・もし知っていれば必死に止めたでしょうが、とはいえ、それすらも私には敵わなかったようにも思います」

そこまで言ったのち、光慶はその場で両手を土に付き、額をそこに押し付けるようにして平伏した。土下座を行ったのである。

「――此度は実に面目無き候。左馬助亡き今、拙者が責任をもって明智の家を継ぎ、二度と織田家に弓引く振る舞いをせぬことをここに誓います。どうか、何卒・・・何卒御家・御命だけは御赦し下さいませ」

これを見た秀吉も、さすがに面食らう。冷たい地面に押し付けられた小さき男の後頭部を見やりながら、その表情を歪める。

「――藤吉郎様」

背後から、竹中重治の声。

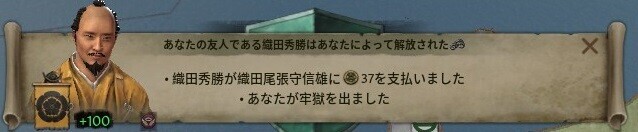

「信雄様の弟君であられます秀勝様が、光慶殿の赦免を願い出ているそうです。身代金の支払いも申し出ているそうで、信雄様はすでにその気でいるようですが」

「・・・そうか」

秀吉はなおも身動き一つしない後頭部をもう一度だけ見つめたのち、踵を返し、重治と共に地下牢を後にした。

「彼の者、如何でしたか?」

重治の言葉に、秀吉は唾を一つ吐いた後、答える。

「――何もない、空っぽの餓鬼か、もしくは――稀代の詐欺師か、どちらかだな」

秀吉が去った後も、彼は小一時間ほど額を地面に付け続けていた。

冬の近づきつつある地下の土は冷たく、その感覚も麻痺し始めていたものの、その感覚はむしろ、彼の心の感触に近いものだったように思う。

ようやく上げられた彼の顔には、もはや先ほどのような怯えも幼さも失われていた。そこにあるのは、氷のような冷徹さと、燃え滾る復讐への激情。

明智光慶の物語が、始まる。

次回、第五話「文禄の役」編へ続く。

アンケートを作りました! お気軽に投票・記載ください!

過去のCrusader Kings Ⅲプレイレポート/AARはこちらから

*1:本来は光秀の(存在したかどうかは確実ではない)三男の名だが、光慶の幼名が不詳の為ここでは光慶の幼名として扱う。